Содержание:

- Татьяна Ларина – искренняя душа «Евгения Онегина»

- Вдохновенные музы: женщины, дарившие поэту любовь и вдохновение

- Наталья Гончарова – земная Мадонна поэта

- Няня Арина – образ любящей матери и мудрой подруги

- Прекрасные принцессы и волшебницы: женские образы в сказках

- Заключение: вечный свет пушкинских героинь

Творчество Александра Пушкина – это целая галерея ярких художественных образов. Среди них особенно выделяются женские персонажи. Поэт с любовью и пониманием выводил на страницах своих произведений совершенно новых для той эпохи героинь – живых, разноплановых, запоминающихся. От скромных провинциальных барышень до блистательных светских красавиц, от верных подруг до вдохновляющих муз – женские образы в поэзии Пушкина поражают своим разнообразием и глубиной. Например, в его прозе и стихах можно встретить наивную и находчивую Лизу из повести «Барышня-крестьянка», вдохновляющий образ прекрасной незнакомки в стихотворении «Я помню чудное мгновенье», трогательный портрет мудрой заботливой женщины в стихотворном послании «Няне». А одна из самых известных пушкинских героинь – Татьяна Ларина – раскрывается перед читателями на страницах романа в стихах «Евгений Онегин». Давайте же поближе познакомимся с этими образами, узнаем их характерные черты и поймем, какую роль они играют в творчестве поэта и всей русской литературе.

Татьяна Ларина – искренняя душа «Евгения Онегина»

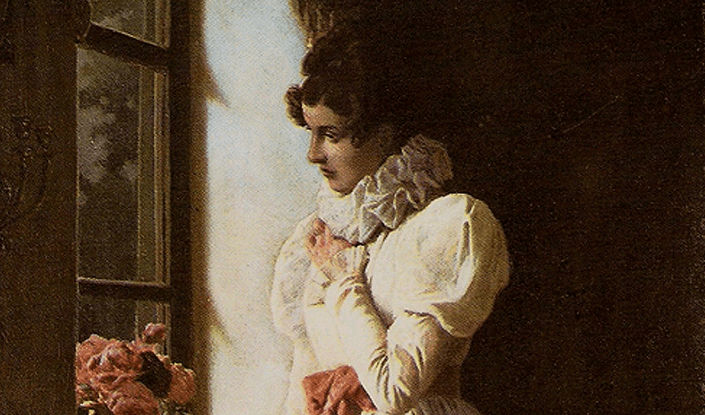

Одной из первых героинь, которая приходит на ум при словах «Пушкин» и «женский образ», является, конечно, Татьяна Ларина. Юная дворянка из романа «Евгений Онегин» стала символом искренней, глубокой и чистой души русской девушки. Представьте себе тихую летнюю ночь в деревне: молодая девушка не спит, ее сердце переполнено чувствами. Она решается на смелый шаг – написать письмо человеку, которого полюбила всем сердцем. «Я к вам пишу – чего же боле?» – этими знаменитыми словами начинается проникновенное «Письмо Татьяны к Онегину». В нем Татьяна без утайки изливает свои мысли и чувства к Евгению Онегину, хотя по тогдашним правилам первой признаваться в любви было немыслимо для благовоспитанной барышни. Именно этот отчаянно честный поступок раскрывает характер героини: Татьяна искренняя, чувствующая глубоко, она живет не светскими условностями, а велением сердца. Татьяна Ларина – образ необычный для своей эпохи.

До Пушкина литературные героини часто были шаблонными: либо страдали молча, либо действовали по воле семьи. Татьяна же – совсем иная. Она книжная мечтательница, тихая и застенчивая в кругу семьи, но при этом решительная и смелая в выражении своих чувств. Пушкин наделил ее богатым внутренним миром: Татьяна любит читать романы, любуется природой, верит в сны и приметы – словом, живёт сердцем. В ее характере сочетаются нежность и сила духа. Получив от Онегина холодный отказ на свое письмо, она не ломается и не теряет достоинства. Проходят годы, и Татьяна становится блистательной светской дамой в Петербурге – княгиней, женой достойного человека. Но самое удивительное: изменившись внешне, она в душе остается все той же верной Татьяной. Когда поздно опомнившийся Евгений Онегин пишет ей в ответ страстное «Письмо Евгения Онегина к Татьяне», героиня уже не та наивная девочка – она замужняя женщина, и чувство долга для нее превыше страсти. В знаменитой финальной сцене она со слезами признается Онегину, что все еще любит его, «но я другому отдана; я буду век ему верна» – и твердо отвергает Евгения, оставаясь верной своему мужу. Такой поступок показывает нравственную высоту Татьяны.

Образ Татьяны Лариной сыграл огромную роль не только в творчестве Пушкина, но и в развитии всей русской литературы. Критики (например, В.Г. Белинский) называли Татьяну «типом русской женщины» – в ее характере увидели черты идеальной русской натуры: простоту, глубокую эмоциональность, верность принципам. До Татьяны на страницах книг почти не было настолько цельных и правдивых женских характеров. После Пушкина многие писатели стремились создать своих таких героинь, равняясь на Татьяну. Но самая женственная из женщин, по словам одного исследователя, Татьяна Ларина и поныне остается неповторимой. Читатели разных поколений любят ее за душевную чистоту и силу характера. Недаром именно к Татьяне – “милой, честной, постоянной” – обращены симпатии автора, и через нее Пушкин выразил свое восхищение настоящей женской красотой – красотой души.

Вдохновенные музы: женщины, дарившие поэту любовь и вдохновение

Помимо литературных героинь, в поэзии Пушкина очень сильны образы женщин, которые вдохновляли самого поэта в жизни. Многие стихи он посвятил реальным дамам, сыгравшим важную роль в его судьбе. Эти музы – возлюбленные, к которым поэт испытывал нежные чувства, – предстали в стихах как воплощение красоты, грации и вдохновения. Одним из самых известных лирических шедевров Пушкина о прекрасном женском облике является стихотворение «Я помню чудное мгновенье». В нём поэт с восторгом вспоминает мгновение встречи с загадочной прекрасной незнакомкой: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, гений чистой красоты…». Стих наполнен светом и восторгом: женщина в нём похожа на ангельское видение, которое озарило жизнь поэта в трудную пору, вернуло ему вдохновение и надежду.

История создания этих строк тоже романтична. Считается, что посвятил их Пушкин светской красавице Анне Керн, встреча с которой произвела на него неизгладимое впечатление. Долгие годы стихотворение «Я помню чудное мгновенье» ассоциируется именно с образом этой музы – женщины, сумевшей одним появлением пробудить в сердце поэта целый букет чувств. Этот образ нежной музы-вдохновительницы стал архетипичным: позже многие поэты будут искать в женщине «гений чистой красоты», идеал, который дарует творцу крылья.

Но музами Пушкина были не только загадочные прекрасные незнакомки. Часто это были вполне реальные девушки из его окружения, каждая со своим характером, и поэт тонко чувствовал их индивидуальность. Например, в стихотворении «Ее глаза» он воспел красоту глаз своей юной подруги Анны Олениной. В этих строках Пушкин сравнивает эффектную черкешенку при дворе – девушку с «южными звездами» в глазах – с глазами самой Олениной. И делает вывод, что глаза его любимой Анны куда прекраснее: в них «и детской простоты, и столько неги и мечты», они лучатся нежностью и задумчивостью, как у ангела на полотне Рафаэля. Таким поэт увидел внутренний свет своей музы – не только внешнюю привлекательность, но и душевную чистоту. Через этот образ Пушкин показывает, что для него подлинная красота женщины кроется в выражении глаз, в отражении души. Подобные лирические героини – адресаты любовных стихотворений – играют огромную роль в пушкинской поэзии. Они вдохновляют поэта на создание вечных строк о любви. Через образ возлюбленной музы Пушкин передает самые сокровенные переживания: восторг первой любви, томление разлуки, сладкую грусть воспоминаний. Его знаменитое стихотворение «Я вас любил…» обращено к женщине, которой он признаётся в ушедшем чувстве с теплотой и благородством. Хотя имя той дамы (возможно, все та же Анна Оленина) не названо, вся Россия знает эти строки наизусть – настолько они чисты и искренни.

Таким образом, образы реальных женщин, воспетых в лирике Пушкина, стали для читателей воплощением вечных муз, без которых не рождается большая поэзия. Эти музы – прекрасные дамы – дарили поэту опыт любви, и этот опыт рождал шедевры, обогащая всю русскую литературу новыми оттенками любви и красоты.

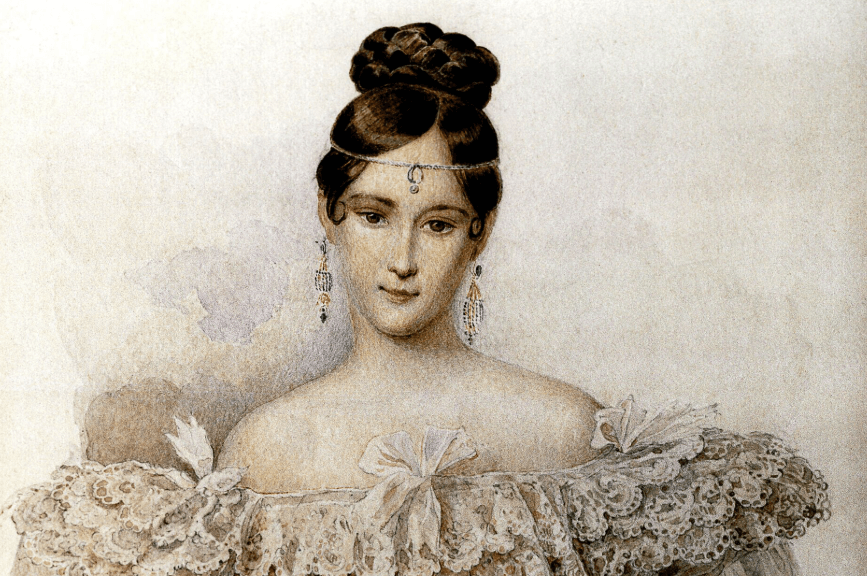

Наталья Гончарова – земная Мадонна поэта

Отдельно стоит сказать о женщине, которая стала для Пушкина главной музой и спутницей жизни – о его супруге Наталье Николаевне Гончаровой. Именно ей, великой любви поэта, посвящено трогательное стихотворение «Мадонна». В 1830 году, в преддверии свадьбы, Пушкин пишет эти необычные строки, в которых предстаёт не пылкий романтический кумир, а идеал жены и матери, почти святая. Поэт говорит, что не хочет украшать свой кабинет множеством картин старинных мастеров – ему нужна всего одна картина. И на ней – не библейская Богоматерь, а по сути сам образ Натальи: любимая женщина, изображённая в виде Мадонны с младенцем. «…Одной картины я желал быть зритель, одной: чтоб на меня с холста, как с облаков, смотрела ты…» – пишет он, обращаясь к жене. В этих строках Пушкин возносит свою возлюбленную на пьедестал святой матери. Ее черты для него настолько чисты и прекрасны, что он сравнивает Наталью с мадонной Рафаэля, с воплощением небесной благодати.

Почему это так важно? Дело в том, что Наталья Гончарова при жизни слыла первой красавицей Петербурга, блистательной, но многим казалась холодной и гордой светской дамой. Некоторые современники даже несправедливо упрекали ее в пустоте и винили в трагической гибели поэта (из-за дуэли на почве ревности к ее вниманию). Но Пушкин видел свою жену совсем иначе. В стихотворении «Мадонна» он показывает, что за внешней красотой жены разглядел духовность, нежность и способность к семейному счастью. Образ прекрасной Натальи в виде Мадонны символизирует его мечту о тихой семейной гавани, о доме, где царят любовь, дети, взаимное уважение. Получается, что для Пушкина женщина – это не только вдохновляющая муза, но и хранительница очага, мать. Образ Натальи Гончаровой в его поэзии воплощает идеал женщины-спутницы жизни, перед которой поэт преклоняется. Этот идеал потом перекочует в русскую литературу: тема жены-хранительницы, женщины-мадонны станет весьма популярной. Но впервые столь возвышенно об этом сказал именно Пушкин. Через личный образ своей Натали он выразил безмерное уважение к женскому началу, к материнству и верности. И пусть жизнь поэта с ней была недолгой и сложной, в поэзии она осталась его светлым ангелом.

Няня Арина – образ любящей матери и мудрой подруги

Не все любимые женские образы Пушкина связаны с романтической любовью. Важнейшее место в его сердце и стихах занимала одна очень добрая женщина, которая была рядом с ним с самого детства – его няня, Арина Родионовна. Именно ей посвящено короткое, но невероятно душевное стихотворение «Няне». Этот поэтический шедевр раскрывает перед нами трогательный образ пожилой женщины. Пушкин называет Арину Родионовну «подругой дней моих суровых, голубкой дряхлой» – в этих словах столько любви и благодарности! Няня была для поэта и нянькой, и рассказчицей сказок, и утешительницей в трудные минуты.

Когда юного Пушкина ссылали из столицы, когда вокруг него не было друзей, именно няня оставалась рядом, разделяя его одиночество. В стихотворении «Няне» поэт рисует почти живую картину: старенькая женщина сидит у окошка в своем тихом деревенском домике, “давно, давно ты ждешь меня” – бесконечно долго ждет возвращения Саши. Она тоскует, тревожится о нем, грустит в тишине, постоянно думает, как там ее барчук. Читая эти строки, мы чувствуем теплое дыхание любви, которым пронизаны отношения поэта и его нянечки.

Образ няни в пушкинской поэзии символизирует материнскую доброту, мудрость простого народа и связь поколений. Арине Родионовне Пушкин был обязан многим: именно она в детстве пела ему колыбельные, рассказывала народные сказки и былины. Можно сказать, что через свою няню Пушкин прикоснулся к богатству русского фольклора, впитал любовь к родному языку. Недаром позднее он сам создал великолепные сказки в стихах, которые мы читаем детям. Добрая старая няня из одноименного стихотворения – это собирательный образ всех тех незаметных женских сердец, что дарят тепло и заботу, не требуя ничего взамен. Пушкин прославил Арину Родионовну, показав, что великая душевная щедрость может жить и в простом деревенском домике. Для самого поэта этот образ был источником сил и утешения. А для русской литературы няня Пушкина стала чуть ли не символом всей народной России – той самой колыбельной, что убаюкивает гения и дает ему вдохновение. Сколько позже писателей вывели подобных нянь и бабушек в своих книгах – всем им прообразом послужила пушкинская Арина, сидящая у окна в ожидании своего «сынка».

Прекрасные принцессы и волшебницы: женские образы в сказках

Разговаривая о пушкинских женских образах, нельзя обойти вниманием и сказочную сторону его поэзии. Александр Сергеевич создал чудесные сказки в стихах, которые знакомы каждому ребенку: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Руслан и Людмила» и другие. В них тоже действуют яркие женские персонажи – принцессы, царевны, колдуньи – и каждый образ по-своему интересен.

Вспомним Людмилу из поэмы «Руслан и Людмила». Это отважная княжна, которую похищает злой волшебник Черномор. Хотя большую часть сказки Людмила ждет, когда жених-богатырь ее спасет, она показана девушкой не робкой: в волшебном замке она проявляет смекалку – находит колдунову волшебную шапку-невидимку и чуть было сама не убегает. Людмила красива и верна Руслану, ее образ олицетворяет идеал сказочной героини, ради которой совершаются подвиги.

Еще один всем знакомый образ – царевна из «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Это пушкинский вариант Белоснежки. Юная царевна невероятно добра, скромна и прекрасна собой, за что и страдает от зависти мачехи-царицы. Несмотря на испытания (ее уводят в лес и оставляют погибать), царевна не теряет чистоты души: в избушке семи богатырей она становится им как сестра, хозяйничает, всех привечает. Её вознаграждает судьба – в конце сказки царевна чудесным образом оживает и получает своего прекрасного принца. Этот образ учит юных читателей, что доброта и смирение побеждают зло.

Конечно, в пушкинских сказках есть и образы коварных женщин – например, злая царица-мачеха с ее волшебным зеркальцем, которая олицетворяет зависть и гордыню; или хитрая Шамаханская царица из «Сказки о золотом петушке», чьи чары губят царя Дадона. Но и эти персонажи выписаны так ярко, что их образы стали нарицательными. Пушкин умел несколькими штрихами показать и роковую женскую красоту, и разрушительную силу хитрости. Для детей такие образы – еще и поучительные: они наглядно показывают, к чему приводят злость и эгоизм (как у мачехи), противопоставляя им положительных героинь.

Женские образы в пушкинских сказках, будь то добрые или злые, играют важную роль в развитии сюжета и в воспитательном смысле. Они делают сказки увлекательными для ребят и одновременно передают важные ценности: верность, доброе сердце, смелость. Благодаря мудрой няне Арине, которая рассказывала маленькому Саше народные сказки, поэт смог так правдиво и красочно оживить сказочных царевн и волшебниц. Эти образы прочно вошли в сокровищницу детской литературы.

Заключение: вечный свет пушкинских героинь

Женские образы в поэзии Пушкина – это отражение его глубокого уважения и интереса к внутреннему миру женщин. Каждая героиня, будь она вымышленная или списанная с реальной музы, наделена у Пушкина яркой индивидуальностью и душой. Татьяна Ларина учит нас тому, что истинная любовь и честь превыше всего. Анна Керн и другие музы показывают, как женская красота и доброта способны возродить вдохновение. Наталья Гончарова в стихах предстает идеалом жены и матери, священным образом домашнего счастья. Няня символизирует бескорыстную любовь старшего поколения, связь с народной мудростью. А сказочные принцессы и царевны переносят нас в волшебный мир, где добро побеждает зло, и в этом тоже большая заслуга их светлых образов.

Пушкин через своих героинь раскрыл огромный спектр чувств и ценностей – любовь и верность, мечтательность и мужество, нежность и решимость. Эти образы оказали огромное влияние на всю русскую литературу, заложив основы для создания новых ярких героинь у последующих писателей. Но главное – они до сих пор трогают сердца читателей. Дети и взрослые продолжают сопереживать Татьяне, восторгаться прекрасной незнакомкой из пушкинских стихов и грустить вместе с няней. Эти женские образы как будто живые: через века они говорят с нами о вечных истинах языком красоты, эмоций и мудрости. Именно поэтому поэзия Пушкина остается вечной, а его героини – бессмертными подругами и наставницами для новых поколений читателей.