Иван Андреевич Крылов – имя, ставшее синонимом народной мудрости и хитроумного смеха. Его басни вот уже два века читают дети и взрослые, цитируют в беседах, а образы хитрой лисицы, гордого льва или простодушного осла прочно вошли в русскую культуру. Современники видели в нём добродушного полного человека с ленивой походкой, за внешней медлительностью которого скрывался острый ум и наблюдательное сердце. Он прожил долгую жизнь – от эпохи Екатерины Великой до царствования Николая I – и сумел своим талантом пережить время. История Крылова полна контрастов: бедный мальчик без систематического образования стал великим баснописцем, чьи строки навсегда вошли в народный язык. Недаром Александр Пушкин отозвался: «…мы, кажется, можем предпочитать Лафонтену Крылова» – русский баснописец столь же дорог своему народу, сколь французский классик – своему. Эта биография — живой рассказ о жизни «насмешливого мудреца», чьи басни отразили целую эпоху.

Детство и юность (1769–1780-е)

Иван Крылов родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве, в семье бедного армейского офицера Андрея Прохоровича Крылова. Детство его прошло в тревожное время: разразилось Пугачёвское восстание, и отец – капитан Яицкой крепости на уральской границе – оказался в самой гуще событий. В 1774 году мятежники осадили крепость, и семья Крыловых пережила смертельную опасность. Капитан Крылов проявил героизм: когда комендант струсил, он принял командование обороной и сумел удержать крепость, несмотря на захват окрестного городка бунтовщиками. Пугачёвцы приговорили к казни не только самого офицера, но и его жену с маленьким Ваней – их имена значились в списках обречённых. Мать с сыном бежали и скрывались. В осаждённом Оренбурге Иван испытал ужас голода: в городе не хватало продовольствия даже детям. Этот ранний опыт – видеть ядра, падающие на двор, знать, что за кулёк муки мать заплатила тайком огромные деньги, и постоянно недоедать – оставил неизгладимый след. Биографы полагают, что ненасытная любовь Крылова к еде во многом объяснялась именно детской травмой голода.

После подавления бунта отец не получил наград и вскоре вышел в отставку, переехав с семьёй в тихую провинциальную Тверь. Там его назначили председателем городского магистрата, но должность эта почти ничего не приносила – Крыловы жили очень бедно. Маленькому Ване было всего около восьми лет, когда ему пришлось пойти на службу писцом (подканцеляристом) в уездный суд, чтобы помочь семье. В 1778 году отец умер, оставив жену и двух сыновей без средств. Однако именно от отца Иван унаследовал бесценное богатство – сундук с книгами. Не имея возможности учиться в школе, мальчик самостоятельно выучился грамоте, взахлёб читая отцовские книги. Добрые люди помогли ему получить азы образования: помещики Львовы, соседи по Твери, позволяли Ване присутствовать на уроках французского вместе с их детьми. Любознательный от природы, он много занимался самообразованием. Помимо чтения, юный Крылов учился музыке, освоил игру на скрипке и других инструментах, удивлял всех способностями к математике и рисованию.

Когда Ивану было около 13 лет, семья переехала в Санкт-Петербург – мать хлопотала о пенсии и попытке устроить сына на государственную службу. В 1782 году Иван получил место служащего в Казённой палате (финансовом ведомстве) Петербурга. Но канцелярская карьера юношу не привлекала. Куда больше его влекли книги, театр и литературные опыты. Ещё подростком Иван попробовал перо: в 15-летнем возрасте он написал либретто комической оперы «Кофейница», сочинив для неё остроумные куплеты. Это первое произведение выделялось живым, сочным языком – юный автор уже тогда черпал вдохновение в народной среде, любил бывать на ярмарках, слушать речи простолюдинов, впитывать живой русский говор. Бедность невольно стала его учителем: не имея денег на театральные ложи и салоны, он толкался в народных гуляньях и балаганах, узнавая жизнь простых людей из первых рук. Позже эта близость к простонародной речи превратилась в одну из сильнейших сторон его творчества.

В Санкт-Петербурге как раз в те годы открывался первый общедоступный театр, и молодой Крылов не пропустил ни одной премьеры. Он подружился с актёрами, жил увлечениями театральной богемы. Чиновничьи же будни казались скучной рутиной. Недолго думая, в 1787 году 18-летний Иван вышел в отставку со службы и решил полностью посвятить себя литературе. Так начался его тернистый путь писателя.

Начало литературного пути (1780-е–1790-е)

Первые шаги Крылова в литературе были не сразу удачными, но очень настойчивыми. Он жадно наверстывал то, чего не дала ему система образования: самоучка штудировал европейскую литературу, освоил в дополнение к французскому английский, немецкий, итальянский, а позже и латинский с древнегреческим – мечтал читать Гомера в подлиннике. Тогда же он пытался подражать классическим образцам в собственных сочинениях. Первой серьёзной пробой пера стала трагедия «Филомела», написанная по канонам классицизма. В ней современники отметили лишь отдельные проблески таланта и вольнодумства, но в целом пьеса получилась довольно посредственной. Крылов не опустил руки и быстро переключился на жанр комедии. В конце 1780-х он сочинил сразу несколько пьес: «Бешеная семья», «Проказники», «Сочинитель в прихожей» и другие. Эти сатирические комедии высмеивали пороки современников. Например, в едкой комедии «Проказники» (1788) молодой автор вывел под смешными прозвищами реальных литераторов: драматурга Якова Княжнина (как самовлюблённого Рифмокрада), его жену Екатерину (дочь Сумарокова) под именем Тараторы, а поэта-архаиста Карабанова – в образе Тянислова. Крылов смело обличал чужое чванство и плагиат, демонстрируя растущий сатирический дар.

В 1789 году, в возрасте 20 лет, Крылов решился на литературное предпринимательство: он стал издавать собственный журнал «Почта духов». Это было остроумное сатирическое издание, замаскированное под переписку домовых и гномов с волшебником Маликульмульком. В фантастической форме молодой издатель высмеивал общественные пороки и глупости, избегая прямых выпадов. Тем не менее аллегории были прозрачны, и современники читали журнал взахлёб. «Почта духов» прожила около восьми месяцев и, возможно, её закрыли цензурные власти, почувствовав неладное. Но Крылов не угомонился: через несколько лет он вернулся в печать с новым проектом.

В январе 1792 года Иван Андреевич вместе с единомышленниками основал типографию «Крылов с товарищи» и начал выпускать журнал «Зритель» (позже переименованный в «Санкт-Петербургский Меркурий»). Название намекало на английского Spectator, но содержание было остро отечественным. Журнал объявил широчайшую программу и быстро стал одним из самых смелых изданий своего времени. На его страницах Крылов публиковал патриотические оды (например, «Ода на заключение мира со Швецией»), язвительные памфлеты («Похвальная речь в память моему дедушке», «Речь, говоренная повесою в собрании дураков», «Мысли философа по моде») и собственные сказки и повести. Едкая сатира «Зрителя» не щадила ни власть имущих, ни модное дворянство. Журнал быстро привлёк внимание (и неудовольствие) высоких особ. Спустя год издание закрыли, предположительно по указанию сверху. После этого в конце 1793 года Крылов внезапно исчез из литературной жизни.

Наступил период неопределённости. Чем занимался Иван Андреевич в 1794–1796 годах – точно неизвестно. Считается, что он пристрастился к азартным играм – так сильно, что однажды ему даже запретили появляться в обеих столицах (в Петербурге и Москве). Возможно, причиной была карточная задолженность или скандал при дворе – доподлинно история умалчивает, но сам факт говорит о бурном нраве Крылова. Некоторое время он жил на положении домашнего секретаря и воспитателя в знатной семье. В 1797 году судьба свела его с князем Сергеем Фёдоровичем Голицыным. Тот пригласил Крылова в свое имение Зубриловка (в Саратовской губернии) учить детей и вести хозяйственные дела. В тихой помещичьей глуши Иван Андреевич не переставал творить. Для развлечения хозяев он написал там шуточную трагедию «Подщипа, или Трумф» – пародию на пафосные драматические штампы. Пьеса была настолько смела и необычна, что её впервые напечатали за границей. Сам Крылов, будучи человеком скромным, не афишировал свои литературные заслуги. Мемуарист Филипп Вигель, встречавший его у Голицына, позднее недоумевал: «Я и не подозревал, что каждый день вижу человека, чьи творения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просвещёнными людьми в России… если бы знал это, то, конечно, смотрел бы на него другими глазами». Действительно, к концу XVIII века имя Крылова уже было знакомо публике, но сам он всё ещё скитался в тени, словно собираясь с силами для своего звёздного часа.

Стоит отметить, что к тридцати годам Крылов сформировался как разносторонняя личность. Современники отзывались о нём как о человеке редких талантов. Он был и поэтом, и музыкантом, и учёным в душе. Обладая феноменальной памятью и любознательностью, Иван Андреевич даже в зрелости продолжал учиться. В очень преклонном возрасте, шутят биографы, он взялся за древнегреческий язык – и одолел его! Природа наделила Крылова столькими способностями, что, по словам того же Вигеля, «Природа сказала ему: выбирай любое [искусство] – и он начал пользоваться её богатыми дарами». Но истинное призвание Крылов нашёл не сразу… Лишь перешагнув 35-летний рубеж, он однажды чётко понял, в каком жанре сумеет превзойти всех.

Петербург и театр (1790-е–1800-е)

В начале XIX века Крылов снова обосновался в Петербурге. Он пережил много скитаний, но, как говорили друзья, «дожил до сорока лет, ощущение будто до ста – и ничего не добился…». На самом деле опыт, накопленный за эти годы, был бесценен. Вернувшись в столицу около 1806 года, Иван Андреевич был уже совсем не тем зелёным юношей, что когда-то печатал «Почту духов». Теперь за плечами у него были и прожитая в нужде юность, и неудачи первых пьес, и странствия по провинции, и богатый жизненный материал для новых замыслов. В Петербурге Крылов пробует ещё раз заняться службой – некоторое время он значится чиновником Монетного двора (1808–1810), но душой он по-прежнему в театре и литературе. В этот период он пишет новые комедийные пьесы и оперы. Среди них были «Илья-Богатырь» (сказочная опера), «Американцы» (опера на модную тогда заморскую тему), комедия «Пирог», фарс «Лентяй», музыкальная комедия «Модная лавка», водевиль «Урок дочкам» – всего более десятка пьес за 1786–1806 годы. К сожалению, ни одна из этих постановок не принесла ему лавров. Театр конца XVIII – начала XIX века был насыщен пьесами, и в тени блистательных комедий Фонвизина или трагедий Озерова крыловские опыты выглядели скромно. Однако сама театральная среда многое дала Крылову. Он вращался в кругах столичных драматургов, дружил с актёрами, посещал литературно-театральные салоны. Часто его можно было встретить на вечерах у Алексея Оленина – директора Публичной библиотеки, собиравшего у себя блестящее общество художников, поэтов и музыкантов. Крылов, обладая тонким чувством юмора и незаурядной эрудицией, был своим среди этой богемной компании. Снаружи он казался увальнем и молчуном, подолгу сидел в уголке с добродушной улыбкой. Но стоило ему вставить реплику, как остроумие и меткость замечаний вызывали общий хохот. Петербург начал складывать о нём легенды – мол, ленив, любит покушать, в картах удачлив, на балах редко танцует, зато метко поддразнивает. В этой тихой славе Крылов пребывал несколько лет. Никто ещё не подозревал, что скоро он напишет произведения, которым суждено пережить всех обитателей модных гостиных.

Решающий поворот в его судьбе произошёл в 1805 году. Крылов принес показать свои литературные опыты старшему товарищу – известному на тот момент поэту и баснописцу Ивану Ивановичу Дмитриеву. Среди рукописей были две басни – переводы из Лафонтена. Дмитриев прочёл их и, по преданию, просиял: наконец-то, мол, появился достойный соперник! Он приветствовал Крылова в жанре басни, сказав, что тот нашёл свой «истинный род занятий». Эти слова воодушевили 36-летнего литератора. Иван Андреевич и сам почувствовал, что короткая аллегорическая история с моралью – идеальное поле для применения его таланта и богатого жизненного запаса наблюдений. Началось превращение драматурга в баснописца. Сначала Крылов занялся переводами: он тщательно переводил на русский язык классические басни Лафонтена (а через него – Эзопа и Федра), стараясь придать им народный колорит и живость. Но очень скоро ему стало тесно в рамках перевода – одна за другой стали возникать оригинальные задумки. Уже к 1808–1809 году он создал достаточный запас собственных басен, чтобы издать отдельную книжку.

Становление как баснописца (1800-е–1810-е)

В 1809 году вышло первое отдельное издание «Басен» Ивана Крылова. Эта скромная книжечка, включавшая 23 басни, стала настоящим событием в русской литературе. Читатели – от гимназистов до сановников – зачитывались крошечными притчами о животных, видя в них отражение человеческих характеров и проблем общества. Успех был стремительным. Крылов раз и навсегда занял почётное место среди лучших национальных писателей. Если первые критики ещё сравнивали его с прежним баснописцем Дмитриевым, упрекали порой в простонародности языка, то последующие издания басен рассеяли все сомнения: в литературу пришёл самобытный гений. За 35 лет (с 1809 по 1843) Иван Андреевич выпустил девять сборников басен – 236 басен, из которых большинство были его собственными сюжетами, а остальные – талантливые переработки сюжетов Лафонтена и Эзопа. Тематика его басен удивляла разнообразием и остротой.

Крылов откликался на живейшие политические события современности: так, басни военных лет 1812–1814 гг. полны прозрачных намёков на нашествие Наполеона. Известна басня «Волк на псарне» (1812), где старый пёс отказывает серому волку в пощаде – очевидная аллегория решения Кутузова не заключать мир с Бонапартом. Настолько очевидная, что сам полководец Кутузов читал эту басню при штабе, снимая шапку на словах героя-пса: «Ты сер, а я, приятель, сед» – демонстрируя свои седины и непреклонность. Другие тексты этих лет – «Обоз» и «Ворона и Курица» – также относились к наполеоновской войне, высмеивая тщетность захватнических планов. Басня «Раздел» высмеивала делёж добычи союзниками. Чуть позже, в 1814 году, выходит «Лебедь, Щука и Рак» – знаменитая аллегория о том, как отсутствие согласия мешает общему делу.

Помимо политики, перо баснописца подвергало критике и общественные пороки. Он высмеивал разлагающиеся устои дворянства – например, басня «Водолазы» представила праздных искателей клада, расточающих силы впустую. В басне «Сочинитель и Разбойник» остро осуждается продажность писательского ремесла и разбойничьи порядки – намёк на цензуру и воровство идей. Басня «Гуси» высмеивала чванливых сановников. «Обезьяны» метко пародировали слепое увлечение всем иностранным – злободневная сатира на русское дворянство, копирующее заграничную моду. В «Воспитании Льва» юному царю зверей прививают самые дурные привычки – прозрачный намёк на ошибки воспитания монархов. Таких примеров множество: глупость, лень, тщеславие, взятничество, расточительство – не осталось порока, который Крылов не высмеял бы через меткие образы зверей.

Примечательно, что при всём остром содержании Крылов ни разу не подвергся репрессиям. Его басни умели понравиться и простолюдину, и императору. Иван Андреевич жил и творил при трёх самодержавцах – Павле I, Александре I и Николае I – и всем сумел угодить, ни разу не впав в немилость. Как он этого достиг? Вероятно, спасала форма: басни представлялись безобидными сказками про животных. Сатира Крылова жгучая, но облечена в мягкую смешливость, не переходящую в открытую дерзость. Его язык – простой, народный – делал произведения понятными каждому, но при этом за простотой скрывалась великая художественная сила. Современники постепенно осознали масштаб таланта Крылова. Уже в 1811 году, после выхода второго сборника басен, его избрали членом Российской академии – за вклад в развитие русского языка. Басни стали издаваться огромными тиражами, их переводили на европейские языки десятками. Писателя буквально носили на руках: в 1812 году, воодушевлённые патриотизмом, люди заучивали его строки наизусть, цитировали направо и налево. Даже много позднее, в середине XIX века, Иван Тургенев заметил, что иностранец, прочитавший басни Крылова, поймёт русский национальный характер яснее, чем из сотни книг. Басни завоевали всенародную любовь: их читали и крестьянин, и вельможа. Каждая новая басня сразу же разбиралась на поговорки. «У сильного всегда бессильный виноват» – горькое наблюдение из «Волка и Ягнёнка» – стало народной пословицей. Фразу «А ларчик просто открывался» из басни «Ларчик» теперь цитируют, когда кто-то усложняет простое дело. Услышав насмешливое: «Слона-то я и не приметил», всякий вспоминает крыловского Любопытного, не заметившего в музее слона, разглядывая мелочи. По меткости и количеству афоризмов, вошедших в обиход, Крылов стоит в одном ряду с Пушкиным и Гоголем. Пушкин же называл Ивана Андреевича гениальным баснописцем.

Успех басен сделал Крылова знаменитостью. В 1810-е годы им зачитывались повсеместно. В 50 лет (к началу 1820-х) он был уже живым классиком, но, что удивительно, слава нисколько его не испортила. Иван Андреевич всё так же вёл скромный быт, одевался просто и держался независимо.

Зрелые годы (1810-е–1830-е)

В разгар наполеоновской войны, в 1812 году, судьба Крылова обрела долгожданную стабильность: его пригласили на службу в Императорскую Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. 10 января 1812 года Иван Андреевич был принят туда на должность помощника библиотекаря. Это назначение, возможно, было устроено его высокопоставленными поклонниками, желавшими обеспечить любимому баснописцу надёжный доход. Так или иначе, Крылов проработал в библиотеке почти 30 лет, вплоть до 1841 года. Существует расхожий миф, будто на службе он ничем не занимался – только читал газеты да дремал после сытного обеда. Современники действительно подмечали его привычку вздремнуть за письменным столом, а начальник, добродушно посмеиваясь, не мешал. Но это лишь часть правды. На самом деле Крылов внёс большой вклад в становление библиотечного дела России. Ему было поручено создать отдел отечественной литературы, и он справился блестяще. Когда Крылов приступил к работе, в библиотеке имелось лишь 4 книги на русском языке; к концу его службы русский фонд насчитывал около 30 тысяч томов! Иван Андреевич лично ездил по книжным лавкам, скупал редкие издания, вводил систему обязательного экземпляра – чтобы в библиотеку поступал один экземпляр каждой новой книги, изданной в стране. Он составил первые систематические каталоги русских книг, один из них – указатель литературы о Санкт-Петербурге – был опубликован и ценится историками. Более того, Крылов проявил себя как новатор-библиограф: впервые в России ввёл шифровку книг и картотеку, упорядочил хранение таким образом, что ею пользовались десятилетиями. Так что образ ленивого библиотекаря не вполне справедлив – Крылов в молодости был весьма усерден и полезен на этом поприще.

Конечно, не стоит отрицать и комичную сторону. Со временем Иван Андреевич действительно стал относиться к службе более расслабленно. Получив чины и награды, он мог позволить себе приходить в библиотеку к полудню, спокойно читать свежие журналы и уйти раньше закрытия – начальство закрывало на это глаза, слишком уж велико было имя служащего. В городе ходили анекдоты: будто бы во время небольшого пожара в библиотечном здании все забегали, а Крылов лишь отложил книгу, да и то не сразу, молвив: «Пожар? Ну, значит, пора домой, пожалуй». Что ж, скорее всего, это выдумки. Но сам облик пожилого Крылова – неповоротливого, всегда немного сонного – располагал к таким легендам. Петербуржцы любили «дедушку Крылова» за эти милые чудачества.

Одной из самых знаменитых его чёрточек была неуемная любовь к вкусной еде (см. больше коротких интересных фактов о Крылове). В конце трапезы Крылов вставал, благоговейно крестился на образ и произносил: «Много ли надо человеку?» – чем каждый раз вызывал дружный смех, ведь все видели, сколько много надо Крылову! За глаза его сравнивали с добрым медведем – большой, неуклюжий, любитель полакомиться – и в то же время отмечали его мягкость и остроумие. По меткому слову Жуковского, «тонкий человек под видом простодушного медведя». В обществе Крылов держался просто, нередко отпускал меткие шуточки. В гости он ходил нечасто, но если уж выбирался, то предпочитал места, где можно было наблюдать за разными характерами. Поговаривали, что даже в светском рауте он скорее почерпнёт материал для новой басни, нежели станет участвовать в салонных беседах.

За долгие годы службы Крылов был отмечен высокими наградами. В 1820 году его наградили орденом Владимира 4-й степени, в 1829 – орденом Святой Анны 2-й степени, позже – орденом Святого Станислава. В 1830 году, в обход обычной выслуги, ему присвоили почётный чин статского советника – это соответствовало должности вице-губернатора и давало потомственное дворянство. Теперь в официальных письмах его именовали не иначе как «Иван Андреевич Крылов, библиотекарь, надворный советник и кавалер». Слава баснописца стала поистине всенародной. В 1838 году (к 50-летию литературной деятельности) в Петербурге пышно отметили юбилей Крылова – невиданное дело, чтобы при жизни писателя чествовали с такими почестями. Сам Иван Андреевич, растроганный, шутил со свойственной ему скромностью, что не его самого, а басни его народ любит. И впрямь, образы и фразы Крылова ушли в народ. Дворник мог прокомментировать чью-то ошибку словами: «Ларчик-то просто открывался», а гимназист – посмеяться над задирою: «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона!» Басни сделались частью устного творчества, пополнив собой сокровищницу пословиц и поговорок. По этому поводу Николай Гоголь заметил: «Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц».

В личной жизни Крылов оставался холостяком и больших романтических увлечений за ним не знали. Он жил то у родственников, то снимал скромные квартиры. Ходили слухи о какой-то тайной любви в молодости, но подтверждений нет. Известно лишь, что у него была приёмная дочь Саша – вероятно, внебрачная, рождённая от крепостной девушки, – которую он вырастил и выдал замуж, именуя племянницей. Семейного очага у писателя не было, зато была целая страна, считавшая его почти родным дедушкой.

Последние годы и смерть (1830-е–1844)

В 1830-х годах здоровье «дедушки Крылова» стало сдавать. Он продолжал писать басни вплоть до 1843 года (последние из них – например, «Соборная мышь» – пронизаны мудрой грустью). Но все реже выберется на люди, всё больше дома с книжкой да колодой карт. В карты он обожал играть всю жизнь – теперь это развлечение и общение с друзьями скрашивали ему досуг. В июне 1841 года Иван Андреевич, достигший 72-летнего возраста, вышел в отставку из Публичной библиотеки. Библиотекари Петербурга потом будут с гордостью вспоминать о «30-летнем служении Крылова» и называть его своим покровителем. Но сам он после отставки предавался заслуженному отдыху. Современник писал, что последние годы жизни Крылов провёл в «праздной классической лености и душевном благополучии, развлекаясь карточной игрой и посещением петушиных боёв». Эта строка как будто рисует финал басни о самом Крылове: мудрый старик, довольный судьбой, живущий без суеты и наслаждающийся каждым днём.

Осенью 1844 года Иван Андреевич простудился, и болезнь быстро перешла в тяжелую форму. 9 (21) ноября 1844 года Ивана Крылова не стало. Петербург прощался с любимым баснописцем необычайно торжественно. Похороны состоялись 13 (25) ноября 1844-го на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры – там, где покоились великие люди России. В день похорон сотни друзей, учеников, поклонников проводили Крылова в последний путь. По особому желанию покойного каждому приглашённому раздали памятный подарок – свежий экземпляр его книги «Басни Ивана Крылова» в траурном переплёте. На титульном листе под чёрной рамкой было напечатано: «Приношение на память об Иване Андреевиче, по его желанию». Такая трогательная деталь – прощальный презент от самого баснописца – растрогала современников. Гроб Крылова несли на руках виднейшие люди столицы. Говорят, граф Орлов, один из сановников, отстранил молодого студента и лично понёс гроб поэта на кладбище. Казалось, сама Империя склонилась перед автором «Мартышки и очков» и «Стрекозы и Муравья».

Наследие

Иван Андреевич Крылов по праву считается величайшим баснописцем России. Его влияние на родную литературу колоссально. До Крылова жанр басни на русском языке существовал (басни писали Сумароков, Хемницер, Дмитриев), но именно Крылов вывел его на небывалую высоту и народную популярность. Вклад Крылова в язык сопоставим с вкладом Пушкина: многие исследователи отмечают, что он «не просто изменил язык русской поэзии, он дал ей широту, вывел её из литературных салонов… на простор народной речи». До него басни писались высоким слогом – Крылов же насытил их живой разговорной речью, пословицами, прибаутками. Тем самым он обогатил русский литературный язык мощным пластом народных оборотов. Выражения из крыловских басен стали крылатыми буквально сразу при его жизни. И остаются такими до сих пор. Мы уже называли многие: и «А вы, друзья, как ни садитесь…», и «Слона-то я и не приметил», и десятки других. Достаточно сказать, что по числу афоризмов, ушедших в народ, Крылов уступает разве что Пушкину и Гоголю.

Нравственное значение крыловских басен тоже трудно переоценить. Под масками зверей автор тонко вывел человеческие типы – глупцов, лентяев, хитрецов, грубиянов, болтунов – и мягко, с улыбкой, посмеивался над ними. Каждая басня заключает в себе ясную мораль, без сухого поучения, а показанную через образ, действие и живую речь. Дети читали басни как весёлые сказки, а взрослые понимали их иное значение – социальный или философский смысл. Не случайно выдающиеся педагоги Константин Ушинский и Лев Толстой настоятельно рекомендовали басни Крылова для детского чтения, включали их в свои хрестоматии. Великий критик Виссарион Белинский советовал: давайте детям басни Крылова – пусть читают и набираются мудрости. Басни стали первым учебником жизни для многих поколений.

Слава Крылова давно перешагнула границы России. Его сочинения переводились более чем на 50 языков – от французского и немецкого до китайского и японского. По популярности в мире среди баснописцев он стоит рядом с Эзопом и Лафонтеном, а на родине и вовсе затмил всех остальных. Недаром Пушкин ставил Крылова не ниже великого французского баснописца. А Иван Тургенев полушутя утверждал, что иностранцу проще понять душу русского народа из басен Крылова, чем из многих академических книг.

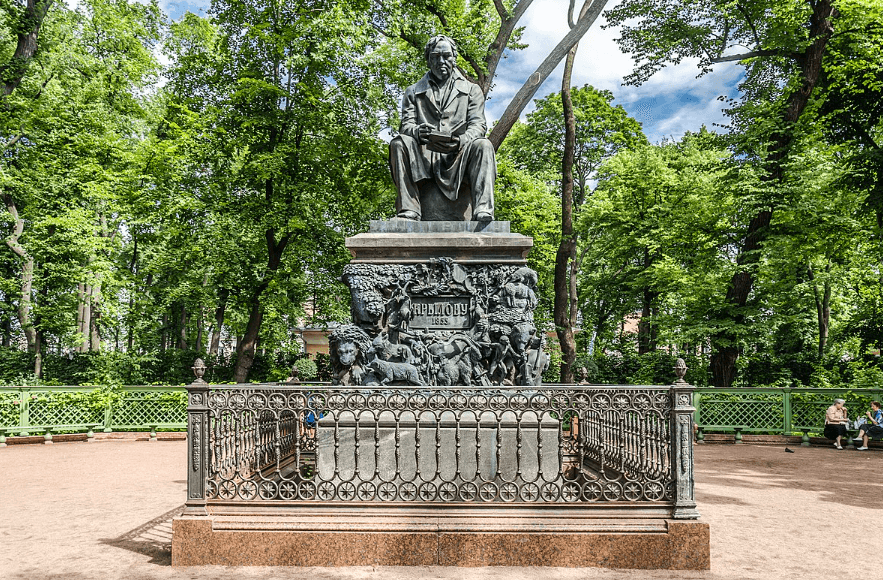

Память о Крылове бережно хранится. В 1855 году в Летнем саду Санкт-Петербурга был открыт памятник Ивану Андреевичу Крылову – один из первых монументов русским литераторам. Скульптор Пётр Клодт изобразил баснописца сидящим с книжкой, а постамент украсил бронзовыми фигурами зверей и сценами из его басен. Теперь каждый гуляющий в Летнем саду может увидеть вокруг Крылова медведя, лису, осла, мартышку, слона – весь басенный зверинец, оживший в металле. Позже памятники Крылову появились и на родине писателя: в Твери (1959) ему установлен монумент, в Москве (1976) – скульптура у Патриарших прудов с героями басен. Его именем названы улицы, переулки, библиотеки по всей России. В 1944 году, к столетию со дня смерти, в СССР выпустили почтовую марку с его портретом, а в 1994-м – серебряную монету к 225-летию со дня рождения. Но пожалуй, главный памятник Крылову – это сами его басни, нестареющие и не сходящие со страниц. Как сказал поэт Пётр Вяземский: «Он баснями себя прославил… зеркалом своим волшебным показывает суровую истину». Басни Ивана Андреевича пережили автора уже на почти двести лет – и переживут ещё века, потому что мудрость и талант, вложенные в них, будут близки людям всегда.

Крылов не был самым изысканным поэтом или великим трагическим гением – но он стал самым народным, самым любимым из них. Его называли просто «дедушка Крылов», как близкого, родного человека. И действительно, открыв любую его басню – будь то «Ворона и Лисица» или «Муравей и Стрекоза» – мы словно слышим неторопливый голос самого Крылова. Голос, в котором – душа народа. Именно поэтому Иван Крылов навсегда остаётся классиком, чьи образы, слова и улыбка продолжают жить среди нас.