Мы в редакции РуСтих нередко замечаем, что под публикациями стихов Эдуарда Асадова появляются комментарии: кто-то называет его «слабым» поэтом, кто-то — «слишком банальным». Эти суждения звучат особенно резко на фоне огромной любви читателей к Асадову, для которых его стихи стали частью личной истории. Именно из таких дискуссий и родилась идея этой статьи — разобраться, в чём феномен популярности Асадова и почему его творчество вызывает столь противоположные оценки.

Почему стихи Асадова продолжают быть любимыми читателями

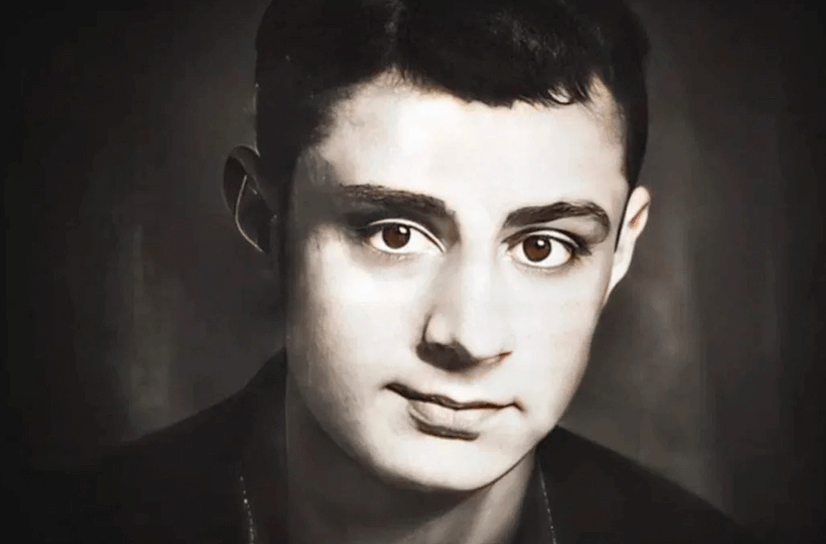

Эдуард Асадов (1923–2004) — один из самых популярных поэтов второй половины XX века в России. Даже сегодня, спустя годы после его смерти, его стихи читают и перечитывают школьники, влюблённые романтики и просто ценители душевной лирики. В чём секрет этой неувядающей народной любви?

- Искренность и понятность языка. Асадов писал о чувствах и жизненных ценностях простым, доходчивым языком. Его строки легко понимают даже подростки. Нет замысловатых метафор или сложных аллюзий — зато есть прямая, от сердца идущая эмоция, которая сразу находит отклик. Читателю не нужно иметь филологическое образование, чтобы проникнуться его стихами; наоборот, создаётся ощущение, что поэт говорит на одном языке с обычным человеком.

- Близость тем к повседневной жизни. Тематика Асадова — это вечные и понятные каждому вещи: любовь и ревность, дружба и преданность, доброта, честь, Отечество. Многие его сюжеты взяты будто из самой жизни: первая любовь школьника, верная собака, разлука с дорогим человеком. Эти ситуации легко узнаются, поэтому читатели разных поколений примеряют их на себя. Недаром в советское время стихи Асадова массово переписывали в дневники, тетради, заучивали наизусть дома и читали со сцены на любительских вечерах.

- Эмоциональная сила и романтизм. Для юной аудитории, особенно подростков и молодых девушек, поэзия Асадова стала первым откровенным разговором о чувствах. Его любовная лирика полна романтического максимализма, мечтательности, веры в идеалы. Например, простые строки о любви звучали для многих буквально девизом юности:

Не привыкайте никогда к любви!

Не соглашайтесь, как бы ни устали,

Чтоб замолчали ваши соловьи

И чтоб цветы прекрасные увяли.Подобная откровенность и ясность выражения чувств сделали Асадова особенно близким подросткам, которые часто ищут в поэзии ответы на свои собственные сердечные вопросы.

- Оптимизм и доброта. В стихах Асадова почти всегда ощущается светлая вера в добро. Он писал о том, что честность, верность, любовь и сострадание сильнее житейских невзгод. Этот позитивный настрой действует обнадёживающе. Недаром литературный критик Павел Басинский отмечал, что читатели любили Асадова за то, что он «просто говорил людям хорошие, добрые, правильные слова — только в рифму». Простые истины о добре и любви, изложенные поэтом, легко запоминались и грели душу.

Неудивительно, что пик популярности Асадова пришёлся на 1960–70-е годы: его сборники тогда выходили стотысячными тиражами и мгновенно исчезали с полок. Он гастролировал по всей стране с поэтическими вечерами, и залы на 2–3 тысячи мест собирались аншлагами. Для многих советских людей Асадов стал своим поэтом, говорящим о их радостях и бедах. И по сей день на литературных сайтах можно встретить комментарии типа: «Обожаю Асадова, вырос(ла) на его стихах, плакала над ними в юности». Эта народная любовь — важнейшая часть феномена Асадова.

Критика: простота или примитивность?

Однако наряду с восторженными откликами всегда существовала и противоположная точка зрения. Литературные критики профессионального сообщества в советское время Асадова не жаловали. Его почти не печатали в «толстых» литературных журналах, о нём не писали серьёзные рецензии — фактически официальная критика старалась не замечать феномен массового поэта. А когда замечала, то чаще в негативном ключе:

- Асадова презрительно называли «поэтом для кухарок». Этим ярлыком давали понять, что его творчество адресовано лишь непритязательному массовому читателю, «домохозяйкам», а не образованной публике. То есть высокий вкус якобы не найдёт в его стихах ничего ценного.

- Банальность образов и рифм. Профессиональные поэты упрекали Асадова в избитых приёмах. Его стихи действительно полны простейших рифм и привычных образов. Можно встретить типичные простенькие рифмы вроде «век – человек» или простые эпитеты типа «ледок спокойных глаз» – всё это, по мнению критиков, слишком прямолинейно и старомодно. Оригинальных метафор у Асадова почти нет, он предпочитает называть вещи своими именами. Для взыскательного литературного вкуса такая простота граничит с примитивностью.

- Предсказуемость сюжета и морализаторство. Многие стихотворения Асадова построены как небольшие рассказы с моралью в конце. Критики отмечали, что концовка у него часто ожидаемо поучительная или чересчур эмоционально драматичная. Например, он любил завершать стихи восклицательными строками, подводя итог типа «Берегите любовь!». Подобная дидактичность вызывает раздражение у тех, кто ценит более тонкие, открытые финалы. Сентиментальный пафос – ещё одно частое обвинение: мол, у Асадова «всё слишком трогательно-трагично», нарочито воздействует на слёзы. Некоторые критики даже признавались, что от излишне слащавых сцен у них возникало чувство перебора.

- Отсутствие новаторства и простота формы. Асадов писал классическими размерами, чаще всего привычным четырёхстопным ямбом, с рифмовкой как в старой советской эстрадной поэзии. Для поэзии середины XX века, когда бурно развивались новые стили (например, сложные метафоры Евтушенко или ассоциативность Вознесенского), стихи Асадова выглядели словно из прошлого. Критики считали его формально отсталым, ничего не привнесшим в литературный процесс. По словам писателя Дмитрия Быкова, «стихи Асадова не выдерживают никакой критики с точки зрения литературных критериев — доказывать это смешно». Он отмечал, что это вообще «другая поэзия» — такая, какую сочиняют сами же читатели на любительском уровне (курсанты, библиотекари, школьницы). Фактически, противники творчества Асадова считают его не профессиональным поэтом, а любителем, хотя и талантливым в умении понравиться публике.

Конечно, звучали и более жёсткие выпады. Например, некоторые язвили, что прочесть средний стих Асадова — все равно что прочесть случайное стихотворение в стенгазете. Столь низко оценивались художественные достоинства его строк. Другие сетовали: популярность Асадова даже вредна, потому что «приобщение к Асадову никак не приближает читателя к по-настоящему хорошей литературе». Мол, застряв на простеньких стихах, человек не возьмётся потом за Пушкина или Шекспира, а будет искать подобную же прямолинейную «поп-поэзию» и дальше.

Такая критика выглядит сурово. Однако у Асадова всегда была и своя армия защитников, которые возражали на каждом пункте.

Аргументы сторонников: сила простых чувств

Поклонники и благодарные читатели Асадова не согласны с тем, что простота равна слабости. В его защиту приводятся такие аргументы:

- Простота = доступность, а не примитив. То, что критики называют простотой и банальностью, сторонники считают достоинством. Асадов писал для широкой аудитории, и намеренно выбирал понятные образы. Его цель — донести мысль и чувство до каждого, минуя ребусы и заумь. В этом смысле его стихи выполняют свою задачу: они понятны всем, от школьника до пенсионера. Разве это плохо, что поэзия выходит за узкий круг интеллектуалов и становится действительно народной?

- Искренность чувств важнее техники. Да, Асадов не блистал экспериментальными формами. Зато каждое его стихотворение пронизано искренним чувством. Поклонники уверены: поддельные эмоции в народной любви не выдержали бы проверки временем. Если стихи продолжают трогать сердца тысяч людей, значит, в них есть настоящая эмоциональная сила. А вычурные метафоры и хитроумные рифмы — дело вторичное. «Главное, что строки Асадова идут от души и к душе», — говорят его читатели.

- Умение говорить о важном просто. Защитники также отмечают, что простота Асадова мнимая: на деле не так легко говорить об универсальных ценностях так, чтобы это выглядело искренне, а не нравоучительно. А ему удавалось найти нужные слова. Темы любви, верности, добра звучат у него не сухим лозунгом, а живой историей, которая трогает. В пример приводят хотя бы известное стихотворение «Стихи о рыжей дворняге» — историю о брошенной собаке. Да, это очень простой сюжет, но сколько слёз пролито над ним читателями разных лет! Разве можно назвать слабым поэтом автора, сумевшего достучаться до стольких сердец обычной историей о верности? Вот строчки из начала этого стихотворения, мгновенно рисующие драматичную сцену:

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

— Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,

Но все же тебя я покину.Всего несколькими простыми строками Асадов заставляет читателя переживать за бедную собаку и негодовать на предавшего её хозяина. Эмоция достигается без каких-либо сложных литературных приёмов — и в этом-то, по мнению поклонников, и состоит подлинное мастерство простого поэта.

- Каждому своё: массовая поэзия тоже нужна. Наконец, сторонники полемизируют с утверждением, что популярность Асадова «вредна» для культуры. Напротив, они считают, что массовая доступная поэзия и высокая элитарная литература не мешают, а дополняют друг друга. Не все люди влюбятся в Бродского или Пастернака — и это нормально. Кому-то ближе песни Окуджавы или стихи Асадова. Зато эти стихи воспитывают чувство языка, прививают базовые литературные вкусы, пробуждают любовь к чтению в самых широких кругах. Как писал Евгений Евтушенко, Асадов говорил с читателями простым, доходчивым языком, без изощрённых формальных приёмов, и потому задевал чувства простых людей. Разве плохо, что поэт сумел достучаться до тех, кому сложная поэзия непонятна или недоступна?

Таким образом, по мысли поклонников, Асадов — это талант говорить о вечном на языке, доступном каждому. За это ему и прощают шероховатости формы. Более того, многие уверены: быть «понятным всем» — редкий дар, а вовсе не недостаток.

Биография поэта: как война и слепота повлияли на стиль

Важно помнить, откуда выросла поэзия Асадова. Его творческая манера и мировоззрение во многом связаны с биографией. Несколько фактов:

- Фронтовик, испытавший войну. Эдуард Асадов ушёл на фронт добровольцем в 1941 году восемнадцатилетним мальчишкой. Воевал на нескольких фронтах, был миномётчиком, потом офицером на «Катюшах». В мае 1944-го под Севастополем Асадов совершил подвиг — будучи тяжело ранен осколком в лицо, полуживой довёл грузовик с боеприпасами до цели. За это получил орден Красной Звезды. Но рана оказалась страшной: молодому лейтенанту спасли жизнь, но не смогли спасти зрение. В 20 лет он полностью ослеп и с тех пор всегда носил чёрную повязку на глазах.

- Мужество и жизнелюбие. Потеряв зрение, Асадов не сломался. Наоборот, уже в госпитале, едва отступила смерть, он взялся снова писать стихи. В одном из писем он признавался: самая трудная битва была — принять приговор врачей «впереди будет всё, кроме света». После войны Асадов поступил в Литературный институт, с отличием его окончил и начал поэтическую карьеру. Его личная история — это история невероятной силы духа. Человек, прошедший войну, лишившийся зрения, вместо отчаяния выбрал творчество и свет. Эта внутренняя победа наложила отпечаток на его стихи. В них столько веры в жизнь, оптимизма и гуманизма не случайно — автор сам ценой боли узнал цену жизни и добра.

- Скрытая боль. Интересно, что в своих стихах Асадов почти не упоминал о собственной слепоте или фронтовых страданиях. Он не хотел давить на жалость читателя автобиографическими трагедиями. Его герои видят глазами сердца — возможно, это перекликается с опытом самого поэта. Он писал о любви, природе, животных, как зрячий, как человек, который всё ярко представляет внутренним зрением. Многие отмечали: Асадов никогда не выпячивал своё увечье, не делал из него «визитную карточку» в творчестве. Напротив, он стремился быть понят всем именно своими стихами, а не биографией. Тем не менее, знание о его судьбе усиливает впечатление от его лирики. Когда читаешь проникновенные строки про свет и тьму, про характер и мужество, помня, что автор писал их во тьме, поневоле ощущаешь особое уважение.

Таким образом, контекст жизни Асадова помогает понять и его поэзию. Он прошёл через войну и потерю, поэтому ценит простые мирные радости, дружбу, любовь. Его личные испытания закалили оптимизм в его стихах. Возможно, отчасти всенародная любовь к поэту объясняется и тем, что люди знали: за добрыми строками стоит человек большой души и отваги. Это вызывало доверие к каждому его слову.

Массовая поэзия vs «высокая» литература: разные задачи

Спор вокруг Асадова часто упирается в общий вопрос: что считать хорошей поэзией? Тут мнения расходятся из-за разных критериев. По сути, речь о двух уровнях литературы, условно говоря – массовой и элитарной (высокой). Их можно сравнить с эстрадной музыкой и академической классикой.

Эдуард Асадов – яркий представитель массовой, «эстрадной» поэзии. Его стихи рассчитаны на широкий круг, они легко ложатся на слух, многие даже стали песнями. Он выступал на сцене как настоящий артист слова, собирая тысячи слушателей. Его поэзия – как популярная песня: запоминается припевом, волнует чувствами здесь и сейчас, ее хочется цитировать любимому человеку или друзьям.

«Высокая» же поэзия – это то, что обычно изучают в школьной программе и вузах: от Пушкина до Мандельштама, от Анны Ахматовой до Иосифа Бродского. Такая поэзия чаще сложна, многослойна, полна скрытых смыслов, аллегорий, новаторских форм. Она не стремится понравиться всем – скорее, бросает вызов читателю, заставляет размышлять, интерпретировать. Это как классическая симфония: не каждый станет слушать ежедневно, но ценность её от этого не меньше.

Важно подчеркнуть: массовая и элитарная поэзия выполняют разные культурные функции. Они не хуже и не лучше одна другой – они просто о разном и для разной аудитории. В советские годы подобное сосуществование было очевидно: были модные поэты-шестидесятники (Евтушенко, Ахмадулина и др.), блиставшие новаторством, и параллельно был любимец народа Асадов, далекий от авангарда. И это не мешало людям любить сразу и сложных, и простых авторов. В дневнике интеллигентного читателя 1970-х рядом могли соседствовать томик Ахматовой и сборник Асадова – первый для ума и эстетического наслаждения, второй для души и сердца.

Критики, правда, подмечали, что официально высокое искусство слегка стеснялось феномена Асадова. Его не включали в каноны, не ставили на одну полку с признанными мастерами стиха. Но народная молва всё расставила по местам: Асадов был поэтом параллельной литературы, вне «высокого» олимпа, но в своем широком читательском океане.

Да, стихи Асадова можно назвать «литературным суррогатом» в сравнении с вершинами поэзии – так ехидно выражались некоторые критики. Однако даже они порой признают: лучше пусть молодежь читает добрые простые стихи, чем не читает никакой поэзии вовсе. Характерный штрих: в 1970-е газеты сообщали, что любимым поэтом комсомольцев был именно Асадов. И один обозреватель заметил: пусть уж лучше юноши знают наизусть «Балладу о рыжей дворняге», нежели будут распевать пустые эстрадные песенки. Разница, согласитесь, есть.

Таким образом, спор «высоко или массово» не обязательно предполагает победителя. Асадов, по сути, и не стремился в «высокие» сферы. Его миссия была иной – нести людям понятные чувства в стихах, быть поэтом для всех желающих слушать. И с этой задачей он блестяще справился.

Вывод: поэт искренних чувств, занявший своё место

Эдуард Асадов, пожалуй, никогда не станет универсальным поэтом, которого одинаково признают академики и любители. Да, у него есть ограничения: простоватый стиль, отсутствие сложных образов, некоторая монотонность сюжетов. Но отрицать его вклад в культуру было бы несправедливо. Асадов занял свою особую нишу – нишу народного лирика, говорящего языком простых и искренних чувств.

Стихи Асадова помогли миллионам людей выразить то, что они сами чувствуют, но не могли сформулировать. Он рассказал о любви так, что его цитаты до сих пор звучат в признаниях. Он воспел доброту и верность так, что его строки хотят перечитывать, когда на душе тяжело. Пусть его поэзия и не новаторская, она – живая.

Можно спорить о художественных недостатках, но невозможно отрицать искренность и эмоциональную отдачу Асадова. В конце концов, литература состоит не только из интеллектуальных головоломок и отточенных форм – в ней есть место и простому человеческому теплу. Эдуард Асадов это тепло дарил щедро, за что и был вознаграждён любовью читателей. Его нельзя назвать великим мастером стиха в классическом понимании, но он стал любимым поэтом для своего круга людей – а значит, нашёл своё предназначение.