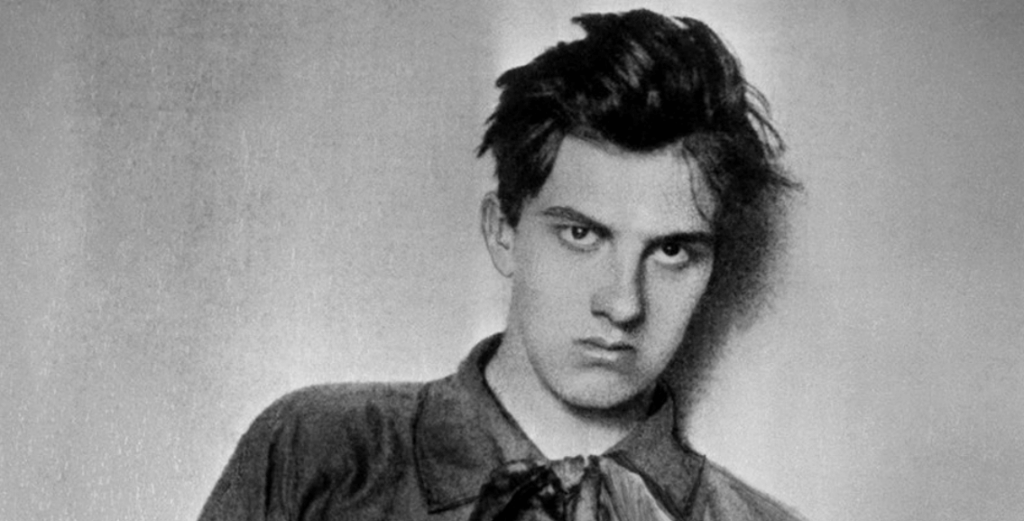

Когда Владимир Маяковский выходил на сцену, зал замирал. Высокий, широкоплечий, с пронзительным взглядом, он мгновенно притягивал внимание. Казалось, сама эпоха говорила его голосом – громовым, страстным, дерзким. Стихи его рвались ввысь, как огненные лозунги, а в строках пульсировала живая кровь времени. Маяковский ворвался в русскую литературу подобно урагану, нарушив спокойствие салонов и привычных рифм. Его жизнь стала легендой – яркой, драматичной, неразрывно сплетённой с бурями революционного XX века. Ни до, ни после не было поэта, в котором бы так соединились безграничная творческая энергия, революционная страсть и личная лиричность. От детства в грузинском селе до трагического выстрела в московской коммуналке – путь Маяковского читается как захватывающий роман, полный громких сцен, боли и триумфа. Познакомимся же с этой историей поближе.

Детство (1893–1906)

Лето 1893 года, зелёные холмы Кутаисской губернии. В маленьком селе Багдади на берегу реки шумят тополя, а в доме лесничего родился мальчик – Владимир Маяковский, третий ребёнок в семье обедневшего дворянина. Отец, Владимир Константинович, служил лесничим, мать Александра Алексеевна воспитывала детей в любви к чтению и природе. Маленький Володя с ранних лет слышал сразу несколько языков – русский от матери, украинский от бабушки, грузинский от соседей. Позднее он шутливо заметит: «Родился я… на Кавказе. Отец был казак, мать – украинка. Первый язык – грузинский. Так сказать, между тремя культурами». Возможно, этот многоязыкий, пёстрый мир детства и пробудил в нём чувство к слову и рифме.

Южное детство будущего поэта было одновременно спокойным и бурным. С одной стороны – величавые кавказские горы и книги Жюля Верна, которые он взахлёб читал по вечерам; с другой – первые раскаты грядущих потрясений. В гимназии в Кутаиси, куда Володя поступил в 1902 году, он проявлял блестящие способности – особенно любил рисование и литературу. Но вокруг витал дух перемен: подростком Маяковский стал свидетелем народных волнений. Гимназист участвовал в революционной демонстрации, читал тайные агитационные брошюры – сердце отзывается на зов новой эпохи. Однако грянула личная трагедия: в феврале 1906 года от заражения крови внезапно умер отец. Он уколол палец обычной иглой, сшивая бумаги – и смертельная инфекция оборвала жизнь крепкого ещё человека. Для 13-летнего Володи это был удар. С тех пор он панически не переносил иголок и булавок – деталь, которая, казалось, символизировала его неприятие «бумажного» порядка вещей – канцелярской рутины и бюрократии. Семья, оставшись без кормильца, решила перебраться в Москву – туда, где, как верили, их ждёт новая жизнь.

Летом 1906 года Маяковские приехали в столицу. Москвой мальчик был заворожён: шумные улицы, извозчики, толпы спешащих людей – совсем другой мир после тихого кавказского села. Но счастье перемены омрачало бедственное положение семьи. Мать с трудом сводила концы с концами; жили скромно, почти бедно. Тем не менее Владимир продолжил учёбу – его приняли сразу в 4-й класс престижной 5-й московской гимназии на Поварской улице. Одноклассником Володи был младший брат юного Бориса Пастернака – судьба уже тогда словно намекала, что впереди его ждёт путь поэта. Учился Маяковский хорошо, особенно преуспевал в рисовании. Но заплатить за гимназию семье быстро стало нечем: в 1908 году за неуплату его исключили. Так 15-летний подросток оказался на улице – однако именно тогда зов революции окончательно овладел им.

Юность и революционные годы (1906–1914)

Начало XX века в Москве – время подпольных кружков, прокламаций, первых большевистских ячеек. Оказавшись вне школы, Маяковский буквально нырнул в революционное подполье. Он сблизился со студентами и рабочими, зачитывался Марксом и Чернышевским. В 1908 году, едва ему исполнилось 15, Владимир вступил в РСДРП – партию социал-демократов, примкнув к большевистскому крылу. Вскоре высокий энергичный юноша стал пропагандистом – распространял листовки, агитировал рабочих на фабриках. Он был полон романтики борьбы и, как мог, приближал грядущую революцию.

Однако незаконная деятельность не осталась без внимания полиции. Маяковского арестовывали трижды в 1908–1909 годах. Первый раз – за связь с подпольной типографией, второй – по подозрению в помощи анархистам-экспроприаторам, третий – за содействие побегу политических заключённых. Трудно представить, что этому дерзкому заговорщику было всего шестнадцать. Впрочем, Владимиру повезло: по первому делу суд признал его несовершеннолетним, действовавшим «без разумения», и отпустил под надзор матери. Остальные обвинения тоже рассыпались за недостатком улик. Но несколько месяцев 1909 года Маяковский провёл за решёткой. Юного бунтаря метали из тюрьмы в тюрьму – Басманная, Мещанская, Мясницкая… Наконец его определили в одиночную камеру № 103 Бутырской тюрьмы. Там, в холодных стенах одиночки, родились первые стихи Маяковского.

От нечего делать Володя пробовал рифмовать строчки на клочках бумаги. Позже он с улыбкой называл те тюремные опыты ужасно слабыми: «Вышло ходульно и ревплаксиво… Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям – при выходе отобрали. А то б ещё напечатал!» Действительно, строки были ученические, напыщенные, и юный автор сам это понимал. Но всё же он потом признавал: именно с той утраченной тетрадки в Бутырке ведёт отсчёт его творчество. В январе 1910 года Маяковский вышел на свободу, освобождённый как несовершеннолетний. Тюрьма и провал революции 1905 года отрезвили его: Владимир решил, что полезнее будет служить революции не прямым действием, а иным путём.

Оставив политику, Маяковский обратился к искусству. Он ощущал, что слова могут быть оружием не хуже бомбы. В 1910-м Владимир вышел из партии, объяснив позже: «Отчего не в партии? Коммунисты работали на фронтах. В искусстве и просвещении пока соглашатели… Меня послали б ловить рыбу в Астрахань» Вместо этого он нашёл своё призвание в литературе и живописи. Друзья-художники, особенно Евгения Ланг, заметили его талант к рисованию и поэзии. По их совету Маяковский занялся живописью всерьёз: посещал подготовительные курсы Строгановского училища, брал уроки у частных наставников. И в 1911 году дерзкого юношу приняли в Московское училище живописи, ваяния и зодчества – единственное, куда его согласились взять даже без аттестата благонадёжности. Этот шанс определил всё: именно в училище Владимир встретил людей, которые сделали из него поэта.

Начало литературного пути (1912–1917)

Москва, 1912 год. Кружок молодых бунтарей-авангардистов собирается в подвальчике, с гремящем названием «Бродячая собака». Здесь читают странные стихи – слова рвутся на слоги, смыслы взрывают устои. Среди восторженной богемы появляется новый участник – широкоплечий Маяковский, которому нет ещё и двадцати. Он уже успел выделиться эпатажным стилем: легендарной стала его жёлтая кофта, сшитая из крикливо-полосатой ткани, в которой он появлялся на публике как живой вызов мещанскому вкусу. В этой «униформе футуриста» Владимир впервые выходит на сцену 30 ноября 1912 года – читает свои стихи перед изумлённой публикой кабаре «Бродячая собака». Зал то негодует, то рукоплещет. Юный поэт наслаждается скандальной славой.

Как же Маяковский пришёл к этому? Ещё год назад в художественном училище он познакомился с Давидом Бурлюком – лидером группы футуристов «Гилея». Бурлюк рассмотрел в экспрессивном пареньке искру гения и буквально ввёл его в поэзию, выплатив тому символический гонорар и настояв: «Володя, пишите!». С этого начался творческий путь. Первое стихотворение Маяковского под названием «Ночь» вышло в декабре 1912 года, в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» – манифесте русских футуристов. В 1913 году Владимир собственноручно выпустил свой первый поэтический сборник – дерзко названный «Я». Книга состояла всего из четырёх стихотворений, но каждое слово в них бросало вызов обывательской логике. Тираж «Я» был крошечным (300 экземпляров), зато оформление эксцентричное: страницы размножены литографией, от руки раскрашены рисунками друзей-художников. Публика не знала, что и думать: одни критики клеймили стихи Маяковского как бред и хулиганство, другие видели в них рождение нового слова.

Сам Владимир тем временем пробовал себя в разных жанрах. В 1913 году он написал и поставил на сцене футуристическую трагедию «Владимир Маяковский» – дерзкий автобиографический спектакль. Он же сыграл главную роль, выйдя к публике словно герой собственной поэмы. Театральные подмостки, уставленные авангардными декорациями (их создавали художники Казимир Малевич, Павел Филонов), сотрясались от его грохочущего голоса. «Я – поэт. Этим и интересен», – бросал он залу с сцены. Это была прямая декларация его предназначения.

Футурист Маяковский неуклонно набирал известность. В январе 1914 года он участвовал в «Первой всемирной олимпиаде футуризма» в Крыму, поражая публику экстравагантностью. Но за эпатажем стоял серьёзный труд: в эти годы Владимир создал свои первые большие поэмы. Главная из них – «Облако в штанах», поэма о бунтующем сердце поэта, любящем и ненавидящем. Он начал писать её в 1914-м, закончил в 1915-м – на пороге огромных перемен. «Облако» вышло буйным, страстным и пророческим: в финале поэт почти предсказывал грядущую революцию, мечтая сжечь старый мир. Не случайно позже современники назовут эту поэму «лучшей дореволюционной» у Маяковского.

Тем временем грянула Первая мировая война. В августе 1914 года, охваченный патриотическим порывом, Маяковский даже пытался пойти добровольцем на фронт. Но военкомат его не взял: неблагонадёжному бывшему политзаключённому с революционным прошлым доверять оружие не спешили. Возмущённый отказом, Владимир написал гневное стихотворение «Вам!», обрушив проклятия на царскую армию и войну. Это стихи-разоблачение, стихи-протест, которые потом распевали солдаты. Самого же поэта мобилизовали не на передовую, а в тыл – по ходатайству Максима Горького его определили в автомобильную школу в Петрограде, подальше от окопов. Там, в солдатской шинели, Маяковский продолжал тайно творить. Печататься военным не разрешалось, но тут на помощь пришли друзья. Осип Брик – будущий муж Лили, с которой Владимир познакомился в 1915 году – выкупил у поэта рукописи поэм «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник» и опубликовал их на свои деньги. Так миру явились первые шедевры Маяковского.

Личная жизнь тоже круто изменилась в 1915-м: Владимир встретил Лилю Брик. Эта умная и красивая женщина стала его музой, любовью, «другом – женой – любовницей» в одном лице. Их связь, скандальная для того времени (Лиля была замужем, а они фактически жили втроём с Осипом Бриком), питала его творчество. Именно Лиле посвящены самые проникновенные строки любви и боли.

«Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой» – многие лирические шедевры рождались под влиянием его терзаний и восторгов. Но впереди Володи ждала любовь более грандиозная, чем к женщине – любовь к Революции.

Начало 1917 года Маяковский встретил в Петрограде. Когда грянула Февральская революция, поэт сразу оказался в гуще событий. В первые же дни восстания он возглавил отряд солдат и даже арестовал своего командира – генерала царской армии. Это был символический жест: поэт низвергает старый порядок. Не прошло и месяца, как на грудь Владимира повесили солдатскую медаль «За усердие» – ещё недавний узник вдруг стал героем. Маяковский был опьянён революционной стихией. Он хлопотал о скорейшем увольнении из армии, чувствуя, что на гражданке будет полезнее. И действительно: впереди его ждала главная роль – певца и трибуна революции.

Революция и Гражданская война (1917–1921)

Залпы «Авроры» раскалывали октябрьское небо, и Маяковский превращал этот грохот в ритм своих стихов. Октябрьская революция 1917 года стала для него исполнением мечты и вызовом к действию. Владимир принял Октябрь без оговорок. Он писал потом, что все трудности и лишения гражданской войны были для него счастливым временем, временем «героического подъёма духа». В канун переворота, в октябре 1917-го, Маяковский заканчивает пьесу-агитку «Мистерия-Буфф». Это фантастическая фреска о падении старого мира и торжестве «угнетённых», которую поставил Всеволод Мейерхольд на первую годовщину революции. В спектакле декорации рисовал сам Казимир Малевич, а сцена заполнилась красными флагами и живыми лозунгами. Маяковский восторгался: искусство наконец соединяется с народом.

В 1918–1919 годах поэт пробует себя в новых ролях. Он организует группу коммунистических футуристов «Комфут», издаёт газету «Искусство коммуны», пишет пламенные стихи и воззвания. В декабре 1918-го на сцене Матросского клуба Маяковский читает только что написанный «Левый марш», призывая Красную Армию идти вперёд – и зал матросов отвечает ему единодушным «ура!». Казалось, слово поэта обретает прямую революционную силу.

Особая страница – работа в РОСТА. В марте 1919 года Маяковский возвращается в Москву и становится активным сотрудником Российского телеграфного агентства (РОСТА). На стенах пустующих магазинов по его инициативе появляются «Окна сатиры РОСТА» – агитационные плакаты, нарисованные от руки. Это был своего рода комикс на злобу дня: яркие, схематичные картинки и под ними краткие, хлёсткие подписи в стихах. Маяковский сам придумывал подписи и рисовал плакаты, работая дни и ночи напролёт. Простейшие рифмы – «Бей белых, пока не покраснеют; бей красных, пока не побелеют» – понимали даже неграмотные. Эти живые газеты заменяли людям печатные издания. Через сатиру и гротеск поэт доносил идеи революции до самых широких масс.

Май 1920 года. Гражданская война ещё пылает, но Маяковский уже мечтает о мировой революции. Он заканчивает необычную поэму «150 000 000», где безымянный русский богатырь побеждает самого Вудро Вильсона – президента США. Это гиперболичная сказка о грядущем всемирном восстании угнетённых. Поэму издают огромным тиражом, без имени автора – «автор – 150 миллионов», то есть весь народ. И хотя современники восприняли её неоднозначно (Ленин даже отругал за абстрактность), Маяковский считал поэму важной: он дал голос мечте о глобальной коммунарской утопии.

К началу 1920-х Владимир был уже признанным революционным поэтом. Вышло первое собрание его сочинений – «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909–1919». Он активно печатался, выступал на митингах, был буквально рупором новой эпохи. В поэме «Во весь голос» Маяковский позже напишет, что годы гражданской войны вспоминает как лучшие в жизни. Ему близок был дух героики, романтика фронтового братства и ощущения причастности к грандиозному переустройству мира. Но впереди ждали новые вызовы – мирная жизнь оказалась сложнее и противоречивее, чем мечталось на баррикадах.

1920-е годы: расцвет творчества (1922–1928)

Гражданская война кончилась победой красных, и настала пора строить новую культуру. Маяковский оказался в авангарде этого процесса. В 1922 году он вместе с единомышленниками создаёт группу и журнал ЛЕФ – «Левый фронт искусств». ЛЕФ проповедовал искусство, полезное революции: минимум лирики, максимум фактов и агитации. В журнале печатались молодые тогда Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Осип Брик. Маяковский был в центре этого движения, не только как поэт, но и как теоретик. Он доказывал, что поэзия должна быть «производственной», служить социальному заказу, быть понятной массам.

В середине 20-х у Владимира рождаются крупные произведения, закрепившие его славу новатора. В 1923 году выходит поэма «Про это» – откровенный и дерзкий разговор о любви, боли расставания, наполненный личными переживаниями (аллюзия на бурный роман поэта и Лили Брик). В 1924-м Маяковский откликается на смерть Ленина монументальной поэмой «Владимир Ильич Ленин», где обожествляет вождя революции. На чтение этой поэмы в Большом театре собрались тысячи людей; Сталин лично присутствовал и аплодировал, тронутый 20-минутной овацией. И хотя в творчестве самого Маяковского образ Сталина почти не появлялся, власть начала замечать и ценить поэта.

В эти же годы Маяковский много путешествует – он стремится из провинциальной советской действительности вырваться в большой мир, вдохнуть иных культур. В 1922–1924 годах он выезжает за границу: Латвия, Франция, Германия. В Париже поэт встречает новую любовь – Татьяну Яковлеву, русскую эмигрантку. Их роман страстный, но трагический: Татьяна откажется ехать в СССР, и сердце Владимира вновь останется разорванным между любовью и долгом родине. Тем не менее впечатления от поездок рождают цикл очерков и стихов. Например, в 1925 году он пишет книгу путевых заметок «Моё открытие Америки» – о своём путешествии по США, Мексике, Кубе. Три месяца Маяковский колесил по Америке, выступая перед эмигрантами и любопытствующими иностранцами. Он был будто посол советской культуры: читал стихи, объяснял идеи революции. В Нью-Йорке, Чикаго, Мехико – везде его встречали с интересом. Вернувшись, поэт шутил, что «открыл» Америку для себя и для читателей.

Не менее активно Маяковский ездит по Советскому Союзу. В 1925–1928 годах он объехал десятки городов – от Баку до Владивостока. Везде – заводы, клубы, Дома культуры – его ждали толпы. Он читал свои «стихи-газеты» о жизни страны, о буднях строек, о новых героях. Появляются стихотворения, откликавшиеся на конкретные события: например, пронзительное «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» (1926) – память о погибшем дипломатическом курьере Теодоре Нетте. Маяковский становится, без преувеличения, самым известным поэтом страны. Без него не обходится ни одно значимое мероприятие, ни один литературный вечер. Его манера выступления – снять пиджак, закатать рукава и греметь стихами, точно оратор на митинге – завораживает людей. «Перед слушателями появлялся человек богатырского вида… ошеломляющий громовым голосом», – вспоминали современники. Энергия его поэзии была столь велика, что пробивала даже самых простых, неискушённых слушателей.

Конец 1920-х отмечен для Маяковского новыми творческими поисками. Он пробует себя в драматургии, причём в жанре сатиры. В 1928 году поэт пишет пьесу «Клоп», а годом позже – «Баня». Обе ставит на сцене его старый соратник-режиссёр Всеволод Мейерхольд. Эти спектакли – острые гротескные памфлеты на советскую бюрократию и мещанство. В «Клопе» герой-обыватель заморожен и разморожен в коммунистическом будущем, где ему нет места; в «Бане» изображены чинуши и изобретатели в сатирическом гротеске. Зрители принимали пьесы с хохотом, но официальная критика – настороженно. РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) развернула кампанию против Маяковского. За дерзкую «Баню» его заклеймили формалистом и клеветником социализма. Поэта начали травить в газетах. Он чувствовал: ещё чуть-чуть – и почва под его ногами закачается.

Внутри группы ЛЕФ тоже назрел кризис. Многие соратники, увлёкшись новой пролеткультовской идеологией, перестали понимать Маяковского. ЛЕФовский журнал пришлось закрыть, сам Владимир в 1928 году заявил о своём выходе из группы, разочаровавшись в её разброде. Он попытался было организовать новое объединение – «РЕФ» (Революционный фронт искусств), мечтал сплотить вокруг себя молодых поэтов. Но время авангарда неумолимо уходило – на смену ему постепенно приходил соцреализм. В феврале 1930-го, так и не найдя поддержки, Владимир распустил РЕФ и, скрепя сердце, вступил в РАПП. Это было словно капитуляция перед теми, кто недавно его критиковал. Возможно, этот шаг дался ему очень тяжело.

Последние годы (1928–1930)

К концу 1920-х Маяковский, из творца-трибуна, превратился в одинокого непонятого гения. Внешне он был всё так же знаменит – афиши, выступления, его стихи печатали тиражами. Но в душе нарастало разочарование. Революция, которую он воспевал, начала «поедать своих детей». Поэт всё острее видел, как партийная бюрократия предаёт идеалы Октября. Он не молчал – в тех же пьесах «Клоп» и «Баня» напрямую обличал новых чиновников. Реакция последовала жестокая: травля в прессе, бойкот. Многие бывшие друзья отворачивались – кто из страха, кто по идейным разногласиям. Маяковский тяжело переживал эти удары.

В личной жизни тоже царил разлад. Отношения с Лилей Брик, его музой, становились всё сложнее – Лиля часто уезжала за границу, у неё появлялись новые увлечения. В 1928 году во время одной из парижских поездок Маяковский сделал предложение Татьяне Яковлевой, но получил отказ – ещё один удар по сердцу. В 1929-м у Владимира завязался роман с молодой актрисой Вероникой Полонской, но и она не спешила рушить свою семью ради поэта. Владимир ощущал себя всё более одиноким. «Любовная лодка разбилась о быт…» – горько бросит он в своем последнем письме.

Весной 1930 года надвигался кризис. В марте прошла премьера его «Бани», и она провалилась – публика не поняла, критики разгромили. Чуть раньше тихо закрылась в Москве выставка «20 лет работы», где Маяковский представил всё, чего достиг за два десятилетия творчества. Поэт очень готовился к этой выставке, ждал, что придут важные гости, писатели, партийные лидеры. Но «никто из видных литераторов и руководителей государства» не явился. Это было показательное игнорирование, которое Владимир перенёс болезненно. В газетах его уже открыто обзывали «попутчиком советской власти», намекая, что он чужой в новом литературном строю. Слухи ходили неприятные – будто «Маяковский исписался», выдохся, утратил талант. Для гордого поэта это было невыносимо. Вдобавок, ему отказали в заграничной визе – фактически заперли в СССР, лишив передышки, которую он надеялся найти за рубежом. Здоровье Владимира тоже шаталось: он часто болел, мучился от кашля, бессонницы. Всё это в совокупности вогнало его в глубочайшую депрессию.

«Повсюду преследовали ссоры и скандалы. Психическое состояние становилось всё более нестабильным», – писал потом его биограф. Друзья замечали: Маяковский «как будто гаснет». Тем не менее, никто до конца не верил, что трагедия настолько близко.

Смерть и наследие (1930)

14 апреля 1930 года Москва проснулась от шокирующей новости: застрелился Владимир Маяковский. Накануне мало кто мог предположить столь страшный финал. Два дня ранее, 12 апреля, поэт в последний раз выступал перед публикой – это была встреча с читателями в Политехническом музее. Пришли в основном комсомольцы, молодёжь. Чтение прошло нервно: кто-то из зала написал дерзкую записку с провокационным вопросом: «Все великие люди кончали жизнь самоубийством, когда же и вы застрелитесь?». Зал смеялся, а Владимир пытался улыбнуться… Возможно, именно тогда внутри него всё окончательно надломилось.

Утром 14 апреля в маленькой комнате-лодочке на Лубянке, что служила ему рабочим кабинетом, Маяковский назначил свидание Веронике Полонской. Он лихорадочно метался, уговаривая Нору (так он её звал) бросить театр, остаться с ним. Полонская спешила на репетицию, а Владимир отчаянно просил: «Не уходи сегодня, останься!». Он даже запер дверь и спрятал ключ, со слезами требуя, чтобы она не покидала его. Однако время поджимало – Веронике надо было идти. Наконец он молча отпер дверь, дал ей на такси двадцать рублей и остался стоять в тишине. Полонская выбежала на лестницу… И в этот миг раздался выстрел.

Вероника ошеломлённо замерла. Собравшись с духом, она вернулась назад – в комнате ещё клубился дым от выстрела, на полу лежал Маяковский. На его светлой рубашке расплывалось маленькое багровое пятно. «Что вы сделали?!» – вскрикнула она, бросаясь к нему. Поэт был ещё жив: пытался приподнять голову, что-то прошептал, но силы покидали его. Через несколько минут примчалась Скорая, но было поздно: Владимир Маяковский скончался, едва дожив до 36 лет.

На столе в углу лежало письмо – датированное 12 апреля, написанное заранее. Это была предсмертная записка. Неровным карандашным почерком Владимир написал: «В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте, покойник этого ужасно не любил…». Он перечислил в записке самых дорогих людей – Лилю Брик, мать, сестёр, Веронику Полонскую – назвав их своей семьёй. Просил государство позаботиться о них, а неопубликованные рукописи передать Брикам. И горько закончил фразой, ставшей крылатой: «Любовная лодка разбилась о быт. Я с жизнью в расчёте… Счастливо оставаться». Прощальные слова поэта потрясли современников. Многие отказывались верить, что это самоубийство.

Сразу поползли слухи и альтернативные версии трагедии. Некоторые друзья не верили, что Владимир добровольно свёл счёты. Борис Пастернак говорил с горечью о смерти Маяковского как о «грозовой туче, с которой нельзя мириться». Поэт Николай Асеев сомневался: «Что-то здесь неладно…», а режиссёр Сергей Эйзенштейн и вовсе обмолвился: «Его надо было убрать – и убрали». Ходили слухи, что настоящую причину гибели скрыли, а дело закрыли за четыре дня с формулировкой «самоубийство по личным мотивам». Другие предполагали несчастный случай: мол, Маяковский вспыльчиво шутил с оружием, хотел напугать возлюбленную – да не рассчитывал последствий. Истина, возможно, уже никогда не будет установлена доподлинно. Но официально причиной смерти поэта было признано самоубийство.

Прощание с Маяковским вылилось в грандиозное событие. Три дня в Доме печати лежало его тело, и нескончаемый поток людей шёл проститься. Десятки тысяч москвичей – рабочие, студенты, коллеги по перу – прощались с тем, кто был голосом их эпохи. Гроб, сделанный из чёрного железа авангардным скульптором Антоном Лавинским, несли по улицам под звуки «Интернационала». Это была поистине народная любовь, проявившаяся слишком поздно. Урну с прахом Маяковского сначала поместили в колумбарий на Донском кладбище, а позже, в 1952 году, перезахоронили на Новодевичьем кладбище в Москве – там, где покоятся многие великие.

Сразу после смерти поэта отношение к нему было сложным. В конце 1920-х официальная критика его травила, и даже гибель не сразу всё изменила. Первое время творчество Маяковского частично запретили, имя замалчивали. Но уже через несколько лет, в 1935 году, произошёл перелом: сам Сталин вмешался в судьбу наследия Владимира. Отреагировав на письмо Лили Брик, где та жаловалась на забвение поэта, Иосиф Виссарионович вынес вердикт: «Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям – преступление». Эти слова прозвучали как приказ – и Маяковского немедленно канонизировали в СССР. Его портреты повесили в школах, стихи включили в учебники, улицы и площади назвали именем поэта. Борис Пастернак язвительно заметил, что Владимира стали «вводить принудительно, как картофель при Екатерине». Впрочем, со временем пафос поулёгся, и за официальной славой проступил реальный масштаб личности Маяковского.

Значение и влияние

Без Маяковского невозможно представить себе русскую литературу XX века. Он вошёл в неё как поэт-новатор, смело ломавший каноны. Прежде всего, Маяковский создал особый поэтический язык. Его «лесенка» стала визитной карточкой, придавая стихам рваный ритм городских маршей. Он расширил границы лексики, вводя в поэзию живую разговорную речь, городские словечки, неологизмы. Как отмечают исследователи, Маяковский привнёс «новую ритмику, новую систему строф – смысловому ударению придал особую силу, дополнив её богатой интонацией». Его строки могли быть грубыми и нежными, громкими и интимными – диапазон чувств, выраженный в них, поражал современников.

Маяковский стал лидером русского футуризма – движения, перевернувшего представления об искусстве. В ранние годы вместе с Хлебниковым, Крученых, Бурлюком он провозгласил бунт против старого искусства, эпатировал публику желтыми блузами и громкими манифестами. Но если многие футуристы остались лишь скандалистами в истории, Маяковский перерастал эти рамки. Он смог соединить авангардную форму с понятным содержанием, говорящим о близком каждому – о любви, о ненависти к неправде, о справедливости. Его поэзия вобрала в себя пафос революции, став её художественным символом. Каждая строка, по его словам, была написана «кровью сердца» – потому и миллионы людей услышали в ней голос своей эпохи.

Влияние Маяковского далеко выходит за рамки поэзии. В театре его новаторство заложило основы советской сатирической драматургии. Пьесы «Клоп» и «Баня», поначалу разгромленные, впоследствии были переосмыслены и заняли своё место на сцене – они предвосхитили сатирические тенденции театра второй половины века. В изобразительном искусстве Маяковский тоже оставил след: его опыт плакатиста и дизайнера рекламы (в сотрудничестве с художником Александром Родченко) фактически основал жанр советского рекламного плаката. Короткие ёмкие слоганы – например, для Моссельпрома или ГУМа – сделали его пионером копирайтинга в СССР, задолго до появления этого слова. Его яркие Окна РОСТА стали школой для целого поколения советских художников-графиков.

Что же до мировой культуры, то слава Маяковского шагнула далеко за пределы СССР. В 1920-е его называли «поэтом революции номер один» не только на родине, но и за границей. Его стихи переводились на десятки языков – на немецком, английском, французском выходили сборники уже при жизни. Он лично читал свои произведения во многих странах, общаясь с зарубежной публикой. Влияние его чувствуется, например, в поэзии испанских и латиноамериканских поэтов 1930-х, которые видели в нём образец революционного художника. А образ Маяковского – смелого бунтаря – вдохновлял деятелей искусства разных эпох. Отчасти он предвосхитил и позднейшие контркультурные движения, показывая пример того, как художник может бросить вызов обществу.

Прошли десятилетия, но Маяковский остаётся актуален. Его строки о любви и ненависти, о правде и лжи звучат по-прежнему свежо. Многие фразы стали афоризмами: «Если звёзды зажигают – значит, это кому-нибудь нужно» («Послушайте»), «Любовная лодка разбилась о быт», «Ешь ананасы, рябчиков жуй…» – даже те, кто далёк от поэзии, знают эти слова. Имя Маяковского окружено спорами и разными оценками – как и положено имени гения. Однако ясно одно: он – классик не только советской, но и всемирной литературы. Своей жизнью и творчеством Владимир Маяковский доказал, что слово способно быть зарядом взрывчатки. Его гремящий голос навсегда вписан в историю – поэт-громоход, поэт-легенда, чей дух продолжает вдохновлять новое поколение читать, чувствовать и дерзать.