В старом ярославском имении тишину зимнего вечера разрывают крики – это дворяне наказывают провинившегося крепостного. Маленький Коля Некрасов прижимается к окну господского дома: в душе его рождается боль и гнев. Жестокий барин-отец кажется мальчику воплощением зла, но рядом есть утешение – добрая мать шепчет сыну ласковые слова, а вдалеке доносятся протяжные песни крестьян. Контрасты детства – суровая деспотичность отца и искренняя душевность простого народа – с первых лет ранят сердце будущего поэта. Позже Достоевский заметит, что у Некрасова «было раненое в самом начале жизни сердце; и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». Именно из этой детской боли и сострадания родится некрасовская муза – муза народного горя и правды.

Детство и юность (1821–1837)

Николай Алексеевич Некрасов родился 10 декабря 1821 года (28 ноября по ст. стилю) в городке Немиров Подольской губернии – на землях нынешней Винниччины. Его отец, Алексей Сергеевич Некрасов, происходил из старинного дворянского рода, служил офицером, но растранжирил состояние семьи. Мать, Елена Андреевна Закревская, была воспитанной дворянкой, которая, вопреки воле родителей, связала жизнь с небогатым военным. Без родительского благословения молодые обвенчались – однако счастья этот брак не принес. Отец оказался человеком грубым, деспотичным: он звал нежную жену «затворницей», обижал и угнетал ее, а заодно и крепостных крестьян. Атмосфера в семье стояла тяжелая, и маленький Николай рос в обстановке страха и несправедливости.

Когда отец вышел в отставку, семья перебралась в его родовое имение Грешнево в Ярославской губернии. Там прошли ранние годы Некрасова. Ближе всего мальчик был к матери – мягкой, образованной женщине. Именно мама стала его первым наставником, научила любить книги и простое народное слово. Отец же погряз в хозяйственных неурядицах: имение ветшало, шли судебные тяжбы за долги. Получив должность исправника (местного пристава), Алексей Сергеевич разъезжал по окрестностям разбираться с неплатежами. Нередко он брал сына с собой. Так Николай с малолетства видел сцены социальной жестокости: принудительное взыскание недоимок, жестокие расправы с непокорными, постоянные проявления человеческого горя, бедности и унижения.

В 1832 году одиннадцатилетний Николай был отправлен учиться в Ярославскую гимназию. Учеба давалась ему нелегко: природная независимость и сатирический талант уже давали о себе знать. В 16 лет он писал едкие эпиграммы на учителей, за что нажил проблемы с начальством. Неудивительно, что к 1837 году юноша фактически оставил гимназию, так и не завершив курса. Отец решил направить сына на военную стезю и настоял, чтобы Николай ехал поступать в Дворянский полк (военное училище) в Петербурге. Летом 1837 года Некрасов прибыл в столицу, имея приказ отца – стать офицером. Этот выбор шел вразрез с мечтами Николая, но впереди его ждали годы борьбы и самоопределения.

Петербург и борьба за выживание (1838–1846)

В 1838 году Некрасов официально поступил «на службу» – то есть на подготовительные курсы при Дворянском полку, как того требовал отец. Однако дыхание петербургской свободы захватило юношу: через бывшего ярославского однокашника он познакомился со студентами и литераторами и быстро понял, что учиться и писать ему гораздо интереснее, чем маршировать. Николай твердо решил: он станет студентом Петербургского университета. Отец, узнав о неповиновении, пришел в ярость. Тотчас последовал ультиматум: либо военная карьера – либо лишение всякой поддержки. Некрасов выбрал науку и литературу ценой страшной бедности. Он провалил вступительные экзамены (не хватило баллов из-за одного строгого профессора), но сумел стать вольнослушателем на филологическом факультете. После этого отец больше не присылал ему ни копейки.

Началась долгая полоса нищеты. Юный Некрасов скитался по дешёвым съемным углам, часто голодал – бывали дни, когда ему нечего было пообедать. Вскоре денег не стало совсем, хозяин выгнал недоплатившего постояльца, и Николай оказался на улице. Некоторое время он провел в ночлежке для бедных, где из всей собственности у него были лишь тетрадь да перо. Именно там находчивый юноша нашел себе первый заработок: стал за мелкую плату составлять для неграмотных прошения и жалобы чиновникам. Годы спустя он горько вспоминал этот период полной нужды: «Ровно три года, – говорил Некрасов, – я чувствовал себя каждый день голодным. Приходилось есть далеко не каждый день». Такая была цена его независимости.

Несмотря на бедствия, Некрасов упрямо развивал свои способности – «я поклялся не умереть на чердаке, – вспоминал он впоследствии, – и развивал в себе практическую смётку». Постепенно дела наладились. Ко второй половине 1840 года Николай смог кое-как прокормиться литературным трудом. Он писал стихи и сказки для популярных массовых дешевых изданий, печатал небольшие фельетоны и статьи в газетах («Литературная газета», «Русский инвалид» и др.), давал частные уроки. Даже сочинял легкие пьески-водевили для Александринского театра – под юмористическим псевдонимом «Перепельский». В свои 19–20 лет Некрасов не пренебрегал никакой работой, лишь бы выжить и при этом остаться в литературе.

Наконец он накопил небольшую сумму и решил заявить о себе всерьёз. В 1840 году Николай на собственные сбережения выпустил первый поэтический сборник «Мечты и звуки», куда вошли романтические юношеские баллады. Это было смело для никому неизвестного провинциала. Однако книга провалилась: читатели её почти не заметили. Авторитетный поэт Василий Жуковский, получив экземпляр, сухо отметил, что годными можно назвать лишь два стихотворения из всего сборника, а остальные лучше бы издать без имени автора – «впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи», – предупредил классик. Молодой Некрасов прислушался: сборник вышел под скромными инициалами «Н. Н.». Критик Виссарион Белинский, правда, был мягче – назвал отдельные строки «вышедшими из души», – но в целом дебют прошел незамеченным. Для поэта это был удар. Разочаровавшись в своих «мечтах и звуках», Некрасов на время оставил чистую лирику и обратился к прозе. В первой половине 1840-х он пишет несколько рассказов и повестей, взяв сюжеты прямо из жизни – из тех событий, очевидцем которых был сам. Эти ранние очерки реалистичны и порой сатиричны: так в литературу входил будущий обличитель пороков общества. Кроме того, Некрасов ради заработка продолжил создавать комедийные водевили («Вот что значит влюбиться в актрису», «Феоктист Онуфриевич Боб») и другие легкие пьесы. Эта литературная школа – от писания газетных пустяков до драматургии – закалила его стиль. К середине 1840-х Николай Некрасов был уже не беспомощным гимназистом, а опытным литератором, готовым к своему звёздному часу.

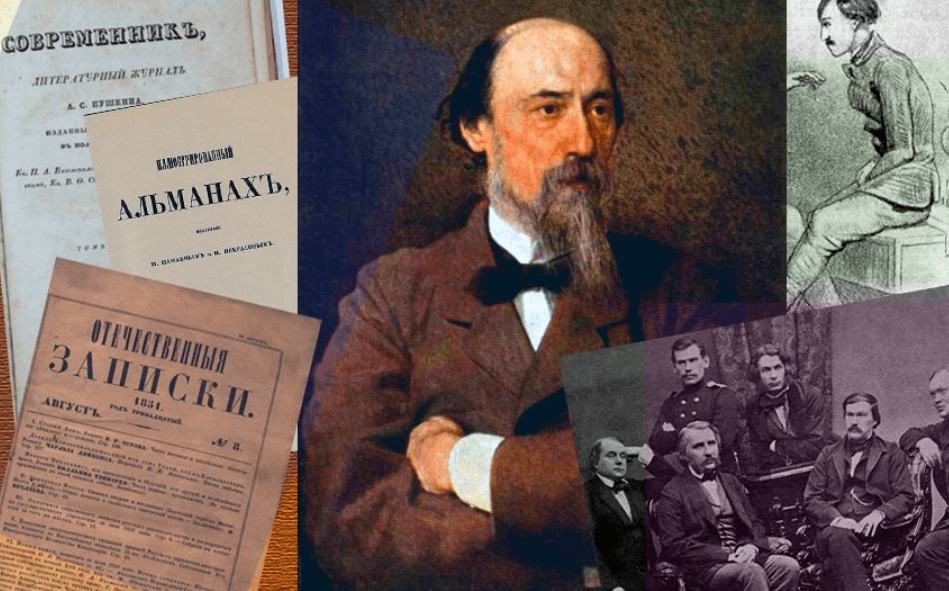

Редактор «Современника» (1847–1855)

В конце 1846 года судьба улыбнулась Некрасову. Разглядев в нем талантливого предпринимателя, издатель Петр Плетнёв согласился передать свое детище – известный журнал «Современник», основанный еще Пушкиным – в новые руки. Некрасов, объединив средства с другом, писателем Иваном Панаевым, взял «Современник» в аренду. Ему было всего 25 лет, но жизненный опыт и хватка позволили превратить убыточный журнал в центр притяжения лучших сил России. Молодые авторы, прежде печатавшиеся в солидных «Отечественных записках», теперь потянулись к дерзкому Некрасову. На страницах обновленного «Современника» зазвучали новые имена и громкие премьеры. Именно тут были впервые опубликованы роман «Бедные люди» неизвестного тогда Достоевского, ранние повести Тургенева и Гончарова, статьи Герцена, сказки Салтыкова-Щедрина. Сам Иван Тургенев назвал впоследствии появление Некрасова-издателя поворотным моментом: вокруг «Современника» сформировался блистательный кружок литераторов 1850-х годов. Некрасов был не только хозяин и редактор, но и полноправный участник этого творческого братства – он печатал в журнале свои стихотворения, критические статьи, очерки. В редакционном кабинете на Литейном проспекте постоянно собирались большие и малые знаменитости. Тут гремели споры о будущем России, читались горячие стихи. Здесь же формировалась и гражданская позиция Некрасова – поэт и гражданин в нем отныне неразделимы.

Однако уже вскоре новая власть ощутила угрозу свободомыслия. Революционные события 1848 года в Европе напугали императора Николая I, и цензура в России закрутила гайки до предела. Период 1848–1855 годов стал для русской журналистики временем тяжелых испытаний. «Современник» попадал под прицел цензоров каждый номер: статьи искажались цензурными правками и урезались, острые материалы запрещались к печати. Некрасову, как ответственному редактору, не раз грозили штрафы и закрытие журнала за излишнюю смелость публикаций. Чтобы не терять подписчиков и заполнить вынужденные паузы, он шел на ухищрения. Так, когда журнальную прозу практически запретили, Некрасов решил развлечь читателя безопасными авантюрными романами. Под вымышленным именем Н. Н. Станицкий в «Современнике» печатались главы приключенческих повестей «Мертвое озеро» и «Три страны света», которые на самом деле Некрасов сочинял в соавторстве со своей гражданской женой Авдотьей Панаевой. Панаева (талантливая писательница и бывшая жена Ивана Панаева) многие годы была музой и тайной супругой Некрасова. Вместе они трудились дни и ночи напролет, спасая журнал от закрытия – даже развлекательными историями, раз уж настоящие были под запретом.

После смерти Николая I наступило некоторое облегчение. Новые веяния 1850-х годов – эпоха великих реформ – принесли ослабление цензуры. Но покой «Современнику» только снился. Внутри редакции наметился раскол. Представители старшего поколения – дворянские либералы – ратовали за «чистое искусство», эстетику и умеренность, тогда как молодые демократы требовали сделать литературу оружием обличения. К середине 1850-х годов конфликт вырос настолько, что журнал фактически разделился на два лагеря. Одни авторы, как Тургенев, тяготели к изящной словесности, другие, во главе с критиком Николаем Добролюбовым и публицистом Николаем Чернышевским, жаждали сатиры и революционных идей. Главный редактор волей-неволей оказался посредником между ними. Некрасов ценил и поэтический талант, и гражданскую смелость – он мечтал примирить оба начала. Тогда же он пишет программное стихотворение «Поэт и гражданин», в котором звучат знаковые строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Для самого Некрасова это была кредо на всю жизнь.

Чтобы разрядить обстановку, в 1859 году Некрасов пошёл на хитрость: выделил для сатирических опытов отдельную программу (приложение к «Современнику»). Так появился журнал-шутка «Свисток», где публиковались фельетоны, эпиграммы, карикатуры – всё то, что раздражало чинных эстетствующих литераторов. «Свисток» быстро приобрел популярность среди молодежи. Здесь под псевдонимами печатались и сам Некрасов, и его боевые соратники: Добролюбов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, а иногда даже «проходили по разряду сатиры» произведения графа Алексея Толстого. Смехом Некрасов воевал с самодержавием и пережитками крепостничества, пока это было возможно. Приложение выходило до 1863 года, закрывшись через полтора года после ранней смерти Добролюбова.

К тому времени «Современник» уже стал легендарным журналом. Некрасов сумел сделать литературу не только отражением жизни, но и активным её участником – рупором общественных идей. Однако впереди грянула катастрофа. В апреле 1866 года молодой радикал Дмитрий Каракозов совершил покушение на царя Александра II. В ответ власти обрушили репрессии на печать. Самый смелый журнал страны был закрыт указом цензуры безвозвратно. «Современник» прекратил существование, и для Некрасова это было личное горе. Почти двадцать лет труда, борьбы, надежд – и снова всё рухнуло в одночасье. Но поэт не был бы собой, если бы опустил руки. Он пережил уже не один удар судьбы и готовился возродиться в новом качестве.

Зрелое творчество (1850-е–1860-е)

Ещё будучи редактором Некрасов не переставал писать стихи – но в 1850–1860-е годы его муза окрепла и набрала полную силу. Именно тогда появились произведения, вошедшие в золотой фонд русской литературы. Главной темой Некрасова стала жизнь простого народа: крестьяне, бурлаки, крестьянки, солдатки – все униженные и угнетенные, чей голос ранее почти не звучал в поэзии. В стихах и поэмах Некрасов возвысил их боль до уровня высокого искусства. После отмены крепостного права 1861 года он словно пытался осмыслить: что изменилось для его любимого народа? Так возник замысел создать огромную эпическую поэму о судьбе народа после реформы. Замысел этот вынашивался долго. Еще в конце 1850-х поэт говорил друзьям, что хочет отправить группу крестьян в странствие по стране, чтобы спросить у всех: «кому живётся весело, вольготно на Руси?». Первая глава поэмы «Кому на Руси жить хорошо» была написана лишь в 1863 году, уже после освобождения крестьян. Некрасов намеренно выбрал для неё форму народного сказания: герои говорят простым разговорным языком, щедро усеянным пословицами и прибаутками. Поэт как бы превратился в сказителя, а семеро странников в его поэме – представители разных народных голосов. Работа над поэмой длилась четырнадцать лет, практически до самой смерти Некрасова. Он успел написать четыре части (первая – без названия, затем «Последыш», «Крестьянка» и начало части «Пир на весь мир»), после чего тяжелая болезнь заставила его остановиться. Некрасов понимал, что не успеет завершить грандиозный замысел, и оставил финал открытым. Даже в незаконченном виде «Кому на Руси жить хорошо» произвела эффект разорвавшейся бомбы. Впервые литература заговорила от имени самого народа, его словом и мыслью. Раздались и критические голоса, мол, поэма слишком «мужицкая», грубоватая. Но время расставило всё по местам: сегодня это признанный шедевр. Достаточно вспомнить знаменитые строки финала: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь!» – в этом парадоксальном образе вся Россия и есть, народная, противоречивая, непостижимая.

Наряду с крестьянской эпопеей Некрасов создал в ту пору немало других знаковых произведений. Его муза вела «летопись народных страданий», отзываясь на все острые вопросы современности. В поэме «Железная дорога» (1864) поэт откликнулся на строительство первой железной магистрали и показал обратную сторону технического прогресса – изнурительный труд и гибель тысяч безымянных рабочих, чьими руками проложен путь к императорскому дворцу. В поэме «Русские женщины» (1872) Некрасов с тоской и восхищением поведал историю жен-декабристок, добровольно последовавших за осужденными мужьями в сибирскую ссылку. Этим сочувственным изображением декабристов он бросил вызов цензурным табу (раньше память о декабрьском восстании 1825 г. было не принято прославлять). В результате образ княгини Трубецкой из «Русских женщин» вдохновил целое поколение читательниц стойкостью русского женского характера. Продолжая пушкинскую линию, Некрасов создал цикл лирических стихотворений о русской природе и деревне («Размышления у парадного подъезда», «Орина, мать солдатская», «Псовая охота» и др.), но в них за красотой пейзажа всегда проглядывает социальный смысл и скорбь о тяжкой доле крестьян. В 1861 году он написал трогательную поэму «Коробейники» – о странствующих торговцах-разносчиках, а вскоре одну из самых светлых своих творений – поэму-сказку «Дедушка Мазай и зайцы», где старик-крестьянин спасает зверушек из весеннего разлива. Эти проникновенные строки знали и любили дети. Но рядом с ними рождалась и хлёсткая сатира: Некрасов бичевал пороки высшего общества своими стихами.

Во всех жанрах сквозила одна черта – безмерное сочувствие поэта к «униженным и оскорбленным». За это современники прозвали Некрасова «народным поэтом», пусть сам народ тогда мало его знал. Однажды ученики духовной семинарии отправили Некрасову тетрадь со своими сочинениями и на титуле подписали: «Некрасову, печальнику народного горя». Это народное прозвище закрепилось за ним навечно. При этом отношения Некрасова с властью всегда были сложными. Он открыто сочувствовал революционным демократам, дружил с ссыльными, публиковал в «Современнике» роман Чернышевского «Что делать?», за что сам журнал не раз приостанавливали. Однако однажды Некрасов пошёл на спорный компромисс, который ему долго не могли простить. В 1863 году, в разгар польского восстания, император назначил генерал-губернатором в Литву графа Михаила Муравьёва, печально известного своей беспощадностью (его прозвали «Вешатель»). Некрасов неожиданно появился на обеде в Английском клубе и торжественно прочёл оду, восхваляющую Муравьёва как спасителя государства. В зале раздались аплодисменты сановников, но прогрессивная общественность была потрясена. Либеральные круги клеймили Некрасова за измену идеалам свободы. «Прогрессивная общественность разразилась проклятиями в адрес «отступника». Сам Некрасов испытал немалые муки совести» и до конца жизни пытался оправдать свой поступок. Считается, что он сделал это из страха за судьбу журнала: может быть, надеялся задобрить цензуру, чтобы сохранить «Современник». Но факт остаётся фактом – единственный раз в биографии поэт воспел человека, символизировавшего жестокость власти, и тень этого компромисса омрачала его душу. Тем не менее народный поэт остался верен народу. Он продолжал творить, отстаивая свое главное убеждение: литература должна служить обездоленным. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» – эти слова Некрасова стали нравственным законом для многих поколений русской интеллигенции.

Последние годы (1870-е)

Закрытие «Современника» отняло у Некрасова главное дело жизни, но не сломило его энергии. Уже через два года, в 1868-м, он вошёл в состав редакции возрождённого журнала «Отечественные записки», арендовав издание у прежнего владельца Андрея Краевского. По сути, Некрасов перенёс свою команду и идеи на новую площадку: в «Отечественных записках» печатались всё те же авторы-демократы, а сам поэт-редактор вновь оказался в авангарде общественной мысли. Плечом к плечу с ним работал сатирик Салтыков-Щедрин. Они успели воспитать новое поколение писателей 1870-х годов. Некрасов, несмотря на возраст и усталость, по-прежнему много писал. Именно на этот период пришёлся расцвет его лирики. Он создает цикл проникновенных стихотворений «Последние песни», где осмысляет уже собственную судьбу, оценивает прожитую жизнь и предчувствует близкий финал. В 1874 году Некрасов публикует знаменитую «Элегию», ставшую его творческим завещанием. Поэт отвечает критикам, упрекавшим его в «тяжелых», невеселых темах. Он утверждает, что пока народ страдает, поэзия должна страдать вместе с ним. «Я лиру посвятил народу своему. / Быть может, я умру неведомый ему, / Но я ему служил – и сердцем я спокоен…» – декларирует он в этом стихотворении. Эти строчки звучат как присяга, и их знает наизусть не одно поколение читателей.

В личной жизни поэта наступили запоздалые перемены. Некрасов никогда не был женат официально, долгие годы жил гражданским браком с Авдотьей Панаевой, пережил бурный роман с французской актрисой Селиной Лефрен, но к старости остался в одиночестве. В 1877 году, за несколько месяцев до смерти, 55-летний поэт неожиданно сочетался законным браком с юной крестьянской девушкой Фёклой Викторовной Анисимовой (которую он нежно называл Зинаидой). Молодая жена самоотверженно ухаживала за умирающим мужем. Этот брак выглядел странно в глазах окружающих, но символично: Некрасов как будто и сердцем вернулся к народу, женившись на простой девушке, и она разделила с ним последние дни.

В начале 1875 года здоровье Некрасова резко ухудшилось. Врачи поставили страшный диагноз – рак кишечника. Болезнь оказалась неизлечимой и приковала поэта к постели почти на два года. Некрасов переносил страдания мужественно, продолжая работать, пока хватало сил. Друзья и поклонники буквально дежурили у него дома – так, писатель Фёдор Достоевский часто навещал больного, горячо переживая за него. Даже в агонии Некрасов думал о творчестве: читал близким новые стихи, поправлял рукописи. В одном из последних произведений он обратился к своей музе с горькой улыбкой: «О Муза! я у двери гроба…» – но муза не покидала его до конца.

В начале декабря 1877-го Некрасову стало совсем плохо. 27 декабря 1877 года (8 января 1878 г. н. ст.) в 8 часов вечера Николай Алексеевич Некрасов скончался. Ему было всего 56 лет. Петербург погрузился в траур – умер не просто поэт, умерла эпоха.

Прощание и наследие (1877)

Прощание с Некрасовым вылилось в невиданную по тем временам демонстрацию народной любви. Проститься с поэтом пришло несколько тысяч человек – преимущественно студенты, писатели, представители всех слоёв общества. Утром 30 декабря толпа заполнила весь Литейный проспект у дома №36, где на втором этаже в квартире лежал гроб Некрасова. Когда гроб вынесли и поставили на плечи – от сопровождения катафалком отказались, решив нести покойного до кладбища на руках, – процессия потянулась через весь город. Был трескучий мороз; впереди колонны несли венки с траурными лентами: «От русских женщин», «Некрасову – студенты», «От социалистов». Духовенство пело «Вечную память», тысячи голосов вторили. Казалось, в этот день сама Россия хоронит своего заступника.

Похоронная процессия проследовала к Новодевичьему монастырю – властям оставалось лишь наблюдать. На кладбище, вокруг свежевырытой могилы, собрались ораторы, готовые сказать последнее слово в честь великого поэта. Первым выступил старый друг Некрасова, инженер Валериан Панаев – он горько отметил, что «русская земля лишилась одного из величайших своих сыновей, умеющих жить жизнью родины, страдать ее страданиями, плакать ее слезами». Затем народник Засодимский произнес речь, и вот вперед вышел человек с горестным, но вдохновенным лицом – это был Фёдор Михайлович Достоевский. Его голос сначала дрожал, затем окреп, раздаваясь над притихшей толпой. Достоевский подчеркнул, что Некрасов страстно любил всё, что страдает от насилия – «женщину нашу гнетёт, ребенка, простолюдина». Он назвал покойного преемником пушкинской и лермонтовской традиции – «в ряду наших поэтов он должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым». Едва эти слова сорвались с его уст, как раздался возглас молодежи: «Он выше их!» – крикнул кто-то в толпе. «Да, да, выше, выше!» – подхватили другие, и аплодисменты прокатились среди студентов. Достоевский даже вынужден был возразить, что Некрасов не выше, но и не ниже Пушкина, – однако спор этот был уже не остановить. Для нового поколения Некрасов стал дороже всех. Так Россия прощалась со своим народным певцом.

Позже выступил молодой студент Георгий Плеханов – будущий теоретик марксизма – и отметил революционное значение некрасовских стихов, впервые заговоривших о бедствии народа вслух. Вышел и рабочий, просто одетый человек, и твёрдо произнес: «Мы, рабочие, верим, что не зарастет тропа к могиле великого народного заступника…». Эти слова оказались пророческими. Могила Некрасова на Новодевичьем кладбище действительно стала местом паломничества – тропинка к ней не зарастала ни при царе, ни при советской власти. Народная память хранила поэта как совесть эпохи.

Что же остается после Некрасова? Прежде всего – его бессмертные стихи. Они вошли в программу школьного чтения, их передавали наизусть как народные песни. Некрасовскую интонацию – сплав боли, гнева и нежности – мы слышим у многих поэтов XX века. Без Некрасова не было бы ни Маяковского с его криком о советских безработных, ни Твардовского с правдой о солдатской войне. Каждый раз, когда русская литература обращается к теме народной беды и народной правды, за спиной встаёт тень Николая Некрасова. Не случайно до сих пор Некрасова называют великим гражданским поэтом России. Его строки продолжают будоражить совесть, его образы – жить в сердцах людей. А за поэтом, как сказали на похоронах, осталось бессмертие, вполне им заслуженное.