Анна Ахматова сама отмечала, что появилась на свет в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Льва Толстого и Эйфелевой башней – в 1889-м. Ей суждено было стать голосом трагического XX века – голосом женщины, прошедшей через немыслимые испытания эпохи. На её долю выпали две мировые войны, революция и блокада Ленинграда, аресты близких, долгие годы вынужденного молчания под гнётом цензуры. Однако сквозь все беды её стих сохранил достоинство и мужество, воспевая любовь и память даже тогда, когда говорить вслух было опасно. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», – напишет она позднее, гордо утверждая своё единство с судьбой России.

Детство и юность (1889–1905)

Анна Андреевна Горенко (настоящая фамилия поэтессы) родилась 23 июня 1889 года в районе Большой Фонтан под Одессой, в дворянской семье отставного морского инженера Андрея Горенко. Детство её прошло в Царском Селе под Петербургом – среди тихих аллей этого города-сада формировался поэтический слух будущей поэтессы. Девочка росла в культурной среде: как вспоминала сама Ахматова, читать она научилась по «Азбуке» Льва Толстого, а говорить по-французски – подслушивая уроки гувернёра у старших сестёр. Уже в одиннадцать лет Анна написала своё первое стихотворение.

В 1905 году родители разошлись, и мать увезла детей в Крым лечить туберкулёз, обострившийся у сестры и брата. Последующие юношеские годы Анна провела у родственников в Киеве: там она окончила гимназию и поступила на Высшие женские курсы, выбрав юридическое отделение. Отец, узнав о поэтических опытах дочери, боялся за честь фамилии и запретил ей подписывать стихи своей настоящей фамилией. Ей пришлось взять литературный псевдоним – по имени прабабушки, княжны Ахматовой. «Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны… Её мать была татарской княжной Ахматовой, чью фамилию… я сделала своим литературным именем», – вспоминала поэтесса о выборе своего творческого имени. Так появилась Анна Ахматова – имя, которому суждено было войти в историю литературы.

Начало литературного пути (1906–1913)

Ещё гимназисткой в Киеве Анна завязала переписку с начинающим поэтом Николаем Гумилёвым, который был очарован ею ещё со времён учёбы в Царском Селе. В 1907 году Гумилёв опубликовал в парижском журнале «Сириус» первое стихотворение Ахматовой. В апреле 1910-го они обвенчались под Киевом, в селе Никольская Слободка. После свадьбы молодые жили в Петербурге; Анна поступила на Высшие историко-литературные курсы и с головой окунулась в кипящую литературную жизнь Северной столицы. Вместе с мужем и единомышленниками – поэтами Осипом Мандельштамом, Сергеем Городецким, Гумилёвым – она стала одной из лидеров акмеизма, провозгласив культ конкретности и осязаемой «вещественности» образов вместо расплывчатой символистской мистики. На поэтических вечерах в подвальном кабаре «Бродячая собака» публика впервые увидела невысокую девушку с гордым профилем – и была покорена её стихами. Это выступление принесло Ахматовой первую широкую известность в Петербурге.

В начале 1910-х Ахматова много путешествовала. Она дважды побывала в Париже, подолгу жила с мужем в Италии, впитывая красоту европейской культуры; в Париже поэтессу вдохновило знакомство с художником Амедео Модильяни, который нарисовал несколько её портретов. В 1912 году вышел дебютный сборник Ахматовой «Вечер», встреченный петербургской публикой с большим интересом. В том же году у Анны родился сын Лев – единственный ребёнок, которому суждено было пережить все катаклизмы века. Перед началом Первой мировой войны поэтесса успела опубликовать второй сборник лирики – «Чётки» (1914). Казалось, эта книга любовных стихов могла затеряться на фоне грозных событий эпохи, однако «Чётки» стали чрезвычайно популярны: за одно лишь десятилетие сборник выдержал восемь переизданий.

Первая мировая и революция (1914–1921)

В 1914 году грянула мировая война. Николай Гумилёв добровольцем ушёл на фронт, а Анна проводила долгие дни в усадьбе Слепнёво под Тверью – родовом имении Гумилёвых. Там она создала большинство стихов, вошедших в третий сборник «Белая стая», изданный в разгар потрясений 1917 года. Поэтесса тонко ощутила первую волну утрат: «Думали: нищие мы, нету у нас ничего, / А как стали одно за другим терять, / Так сделался каждый день поминальным днём…» – писала Ахматова в 1915 году, когда почти в каждую семью пришло горе.

Революция 1917 года застала Ахматову в Петрограде. Несмотря на голод и хаос, она отказалась искать спасения «под чуждым небосводом» эмиграции и осталась с народом – позже свои чувства она выразила в стихотворении «Мне голос был…». В августе 1918-го распался её брак с Гумилёвым, и вскоре Анна вышла замуж повторно – за учёного-востоковеда Владимира Шилейко. Но счастья этот союз не принёс: страна погружалась в гражданскую смуту, и личная жизнь поэтессы тоже трещала по швам.

Лето 1921 года ознаменовалось страшным ударом: бывший муж Ахматовой Николай Гумилёв был арестован и вскоре расстрелян по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре. Тогда же от болезни скончался Александр Блок – ещё один великий поэт Серебряного века. Ахматова горько отметила в дневнике: «…Гумилев, Хлебников умерли почти одновременно. Цветаева и Ходасевич уехали за границу, там же были Шаляпин, Михаил Чехов и половина балета». Целое поколение словно исчезло на её глазах. Однако год трагедий оказался и творчески плодотворным: в 1921-м вышли сразу два новых сборника стихов Ахматовой – «Подорожник» и «Anno Domini MCMXXI», где она будто бы подвела итог ушедшей эпохе.

Молчание и выживание (1920-е–1930-е)

После 1921 года имя Ахматовой постепенно исчезает из официальной печати. «С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые – перепечатывать», – признавалась она впоследствии. Некогда прославленная поэтесса оказалась в полузабытьи и бедности. Живя в Ленинграде, Анна Андреевна занялась исследованием архитектуры старого Петербурга, глубоко изучала наследие Пушкина. В 1924 году она поселилась в Фонтанном Доме – во флигеле Шереметевского дворца – вместе с историком искусства Николаем Пуниным, став его гражданской женой. Казалось, судьба дарит тихую гавань, но впереди её ждали новые потрясения.

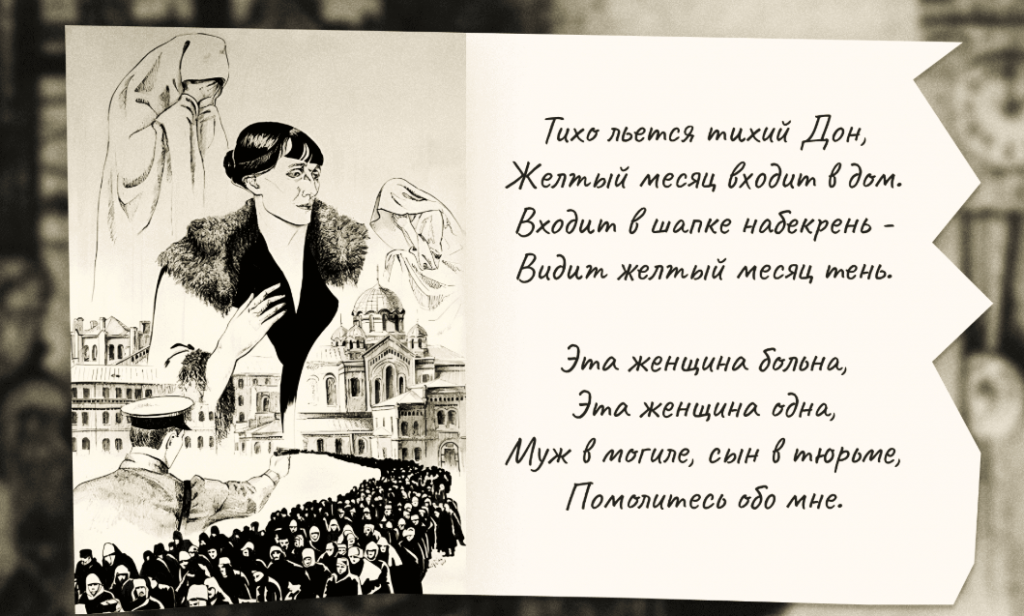

В 1930-е годы террор обрушился на ближайшее окружение Ахматовой. В 1935 году были арестованы на короткий срок её сын Лев и Николай Пунин; через три года, в 1938-м, Льва Гумилёва вновь арестовали – на этот раз приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Дом Анны Андреевны обыскали; сама она жила в постоянном страхе за близких. «Такой судьбы не было ещё ни у одного поколения», – писала Ахматова, переживая невиданный удар по своей семье и по всей русской интеллигенции. Спасением для неё стала внутренняя стойкость и поэтическое слово – пусть даже и произнесённое шёпотом. Свои самые сокровенные строки тех лет Ахматова не решалась доверить бумаге. Её подруга Лидия Чуковская вспоминала о тех тайных сеансах творчества: Анна Андреевна передавала на клочке бумаги новые стихи, Лидия старательно их запоминала, а поэтесса, убедившись, что слова надёжно сохранены, громко говорила что-нибудь будничное («Нынче такая ранняя осень…») – и сжигала листок с написанным в пепельнице. Так, из уст в уста, по крупицам, рождалась поэма «Реквием» – великий памятник народному горю и стойкости духа.

«Реквием» и блокада (1935–1945)

В «ежовские» годы Ахматова ежедневно стояла в изнурительных тюремных очередях в Ленинграде, пытаясь передать сыну передачу. Однажды в этой очереди её узнала незнакомая женщина и тихо спросила: «А это вы можете описать?» – «Могу», – спокойно ответила Анна Андреевна. С той поры она чувствовала своим нравственным долгом стать голосом тех, кто сходил с ума от горя. Страшные впечатления этих лет легли в основу поэмы «Реквием», завершённой к 1940 году, – но ни строчки из неё не могла увидеть свет при жизни автора.

В начале Великой Отечественной войны 1941 года Ахматова оставалась в осаждённом Ленинграде. По воспоминаниям, она отказывалась покидать город, пока это было возможно, деля с ленинградцами тяготы первых месяцев блокады. Лишь осенью, 28 сентября 1941-го, по настоянию врачей ослабевшую поэтессу вывезли из охваченного голодом города – сначала в Москву, затем в Чистополь и, наконец, в дальний Ташкент. В эвакуации Ахматова не сидела сложа руки: она выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам и «жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте». В эти годы её краткие стихотворения о войне («Мужество», «Клятва» и другие) звучали как воплощение народной стойкости и чести.

Летом 1944 года Ахматова одной из первых вернулась в освобождённый Ленинград. То, что предстало её глазам, она не могла забыть: родной город лежал в руинах и безмолвии. «Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе…» – признавалась Анна Андреевна. После долгих лет испытаний она вновь увидела родные берега Невы, пережив вместе с городом все беды. В 1945 году, встречая Победу, многие видели в Ахматовой живое воплощение совести и музы своего народа – той, что пронесла сквозь войну слово надежды и мужества.

Поздние годы (1946–1966)

Послевоенные годы принесли Ахматовой новое тяжёлое испытание – идеологическую травлю. В августе 1946 года вышло печально известное постановление Оргбюро ЦК ВКП(б), в котором поэтессу (наряду с прозаиком Михаилом Зощенко) заклеймили как чуждый элемент в советской литературе. Ахматову назвали «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой, безыдейной поэзии», заявив, что её стихотворения «пропитаны духом пессимизма и упадочничества» и наносят вред воспитанию молодёжи. После этого Ахматову исключили из Союза писателей, и она вновь погрузилась в официальное забвение.

В 1949 году очередной удар настиг её семью: единственный сын Лев был арестован по делу как «враг народа» и приговорён к десяти годам лагерей. Отчаянию матери не было предела – ради спасения сына она даже сочинила цикл стихов «Слава миру!», фактически славя Сталина. Но это не помогло: Льва Гумилёва освободили только после XX съезда КПСС, в 1956 году, когда он отбыл свой срок полностью. К тому времени здоровье и силы Анны Андреевны были подорваны годами стресса и лишений. Тем не менее она не переставала творить, находя утешение в поэзии и внутренней свободе.

Постепенно наступила «оттепель». В 1951 году Ахматову восстановили в Союзе писателей, а в 1955-м она впервые получила собственный угол – небольшой дачный домик в посёлке Комарово под Ленинградом. Она продолжала писать «в стол» и заниматься переводами. В 1962 году Ахматова завершила начатую ещё во время войны «Поэму без героя», над которой работала двадцать два года – в этом сложном произведении она вспоминала и переосмысливала мир своей молодости, блестящую эпоху Серебряного века. И наконец пришло официальное признание. В 1964 году поэтесса получила международную литературную премию «Этна-Таормина» в Италии, на следующий год Оксфордский университет присвоил ей степень почётного доктора литературы. Ахматову несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. По стране прошли вечера в её честь – на одном из них, посвящённом 75-летию, зал аплодировал ей стоя.

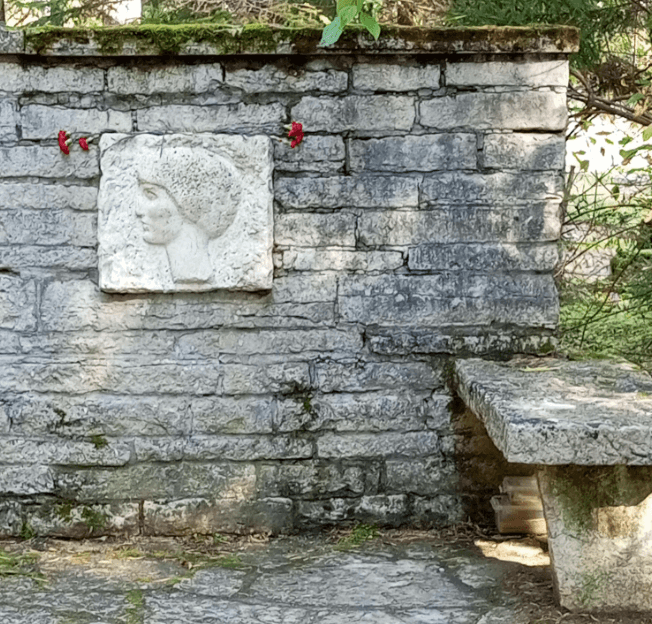

Зимой 1966 года здоровье Анны Андреевны резко ухудшилось. Она переехала в санаторий «Подмосковье», где 5 марта 1966 года скончалась на 77-м году жизни. Прощание с великой поэтессой состоялось в Ленинграде – её отпевали в Никольском морском соборе, после чего похоронили на кладбище посёлка Комарово под Петербургом. Близкие установили на могиле Ахматовой особый памятник: сложенную из камней стену, напоминающую тюремную ограду «Крестов», под которой она когда-то стояла в очереди к сыну. Так символично замкнулся круг её судьбы.

Наследие

Анна Ахматова вошла в историю как один из самых мощных и чистых голосов русской поэзии XX столетия. Её творческая манера – от исповедальной любовной лирики до трагических реквиемов – оказала огромное влияние на последующие поколения. Главное наследие Ахматовой – непреходящее чувство нравственного достоинства и памяти, которое несут её стихи. В годы, когда история ломала судьбы, она сохранила верность своему поэтическому слову и своему народу, превратив личную скорбь в общенациональную молитву о милосердии и мужестве. Её поэму «Реквием» называют духовным памятником жертвам сталинских репрессий, а сама Ахматова стала символом стойкости и совести эпохи.

Прошли десятилетия, и сегодня имя Ахматовой стоит в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Блоком – поэтами, без которых немыслима русская культура. Сборники её стихов издаются огромными тиражами, строки наизусть знает не одно поколение читателей, а её облик с гордо поднятой головой запечатлён на картинах и памятниках. Как заметил литературовед Никита Струве, с уходом Ахматовой «завершила свой круг неповторимая русская культура, просуществовавшая от первых песен Пушкина до последних песен Ахматовой». Но сами эти последние песни продолжают звучать – как вечный голос памяти, боли и внутреннего достоинства, передающий потомкам правду о трагическом двадцатом веке.