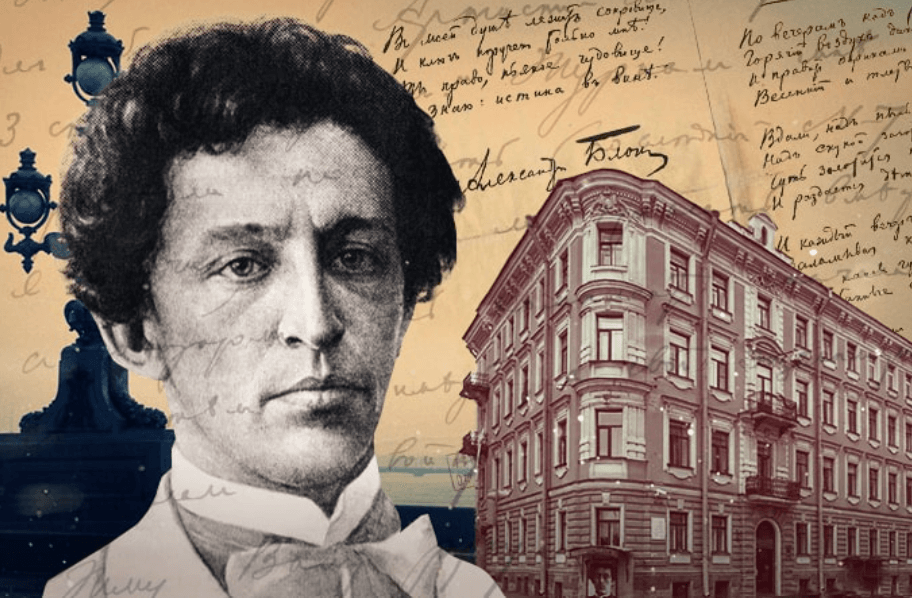

Начало XX века в России – время драматических перемен и удивительного расцвета искусства. Этот период вошёл в историю как Серебряный век – эпоха поэтов и мечтателей, мистических символов и дерзких художественных экспериментов. В петербургских салонах кипели споры о смысле жизни и красоты, юные таланты читали стихи при мерцании свечей, а по ночным улицам бродили вдохновенные души в поисках идеала. Среди них яркой звездой сияло имя Александра Блока – одного из самых известных поэтов Серебряного века. Его жизнь и творчество стали отражением этой эпохи – от романтических грёз юности до трагических прозрений революционных лет.

Детство и юность (1880–1898)

Александр Александрович Блок родился 28 ноября 1880 года в Санкт-Петербурге, в интеллигентной дворянской семье. Отец поэта, Александр Львович Блок, был юристом и профессором Варшавского университета, происходил из обрусевшего немецкого рода; мать, Александра Андреевна Бекетова, – дочь известного ботаника, ректора Петербургского университета. Союз родителей оказался недолговечным: вскоре после рождения сына они расстались, а в 1889 году брак был официально расторгнут Синодом. Мать повторно вышла замуж за гвардейского офицера Франца Кублицкого-Пиоттуха, но маленький Саша сохранил фамилию родного отца.

Детские годы Блок провёл между Петербургом и родовым имением под Москвой. В девять лет он поселился с матерью и отчимом в казармах на окраине столицы, на берегу Большой Невки. В 1891 году его отдали сразу во 2 класс престижной Введенской гимназии. Мальчик рос болезненным, мечтательным и с раннего детства тянулся к слову. Пятилетним ребёнком он уже складывал первые стихи, а в десять лет придумал собственный журнал «Корабль», куда сам сочинял рассказы. С 1894 года Александр вместе с двоюродными братьями и даже мамой выпускал рукописный семейный журнал «Вестник» – всего вышло 37 номеров. Бабушка Елизавета Бекетова писала для него сказки, дед Андрей Бекетов делал рисунки – с ранних лет Блока окружала атмосфера творчества и поддержки. Лето за летом он неизменно проводил в подмосковном имении деда, Шахматово, среди тишины полей и рощ. По соседству, всего в нескольких верстах, располагалось имение выдающегося химика Дмитрия Менделеева – Боблово, куда часто наведывалась его семья. В Шахматове Александр подружился с дочерью учёного, Любовью Менделеевой – той самой, что впоследствии станет его музой и женой.

Юноша рос впечатлительным романтиком. Он увлекался театром: в шестнадцать лет записался в любительский драмкружок в Петербурге и даже выходил на сцену, однако после пары успешных ролей дальнейшей актёрской карьеры не сложилось. Зато домашние спектакли в Шахматове и Боблове стали яркими событиями его юности. Летом 1899 года Блок ставил вместе с друзьями и соседями сцены из «Бориса Годунова», «Гамлета» и «Каменного гостя», сам исполнял главные роли. Именно тогда, в атмосфере совместного творчества, между 18-летним Александром и 16-летней Любовью Менделеевой зародилось нежное чувство. Но первым глубоким увлечением Блока была другая женщина: в 1897 году, на курорте Бад-Наугайм в Германии, он влюбился в 37-летнюю замужнюю Ксению Садовскую. Влюблённому семнадцатилетнему поэту казалось, что это и есть та мистическая «Прекрасная Дама», о которой он читал у философа Владимира Соловьёва. Романтичная юношеская связь вскоре оборвалась (мать строго пресекла встречи с возлюбленной), но Ксения оставила след в душе Блока и породила первые стихи о любви. Позднее он посвятил Садовской цикл лирики «Ante Lucem» («Перед зарёй») – 76 юношеских стихотворений полны тоски по недостижимому идеалу. В том же 1897 году судьба свела Александра с еще одним человеком, повлиявшим на его становление: на похоронах известного деятеля он познакомился с философом-мистиком Владимиром Соловьёвым. Учение Соловьёва о Вечной Женственности пленило воображение юноши и легло в основу всей его ранней поэзии – грёз о идеальной возлюбленной, небесной прекрасной даме.

В 1898 году Александр Блок благополучно окончил гимназию и осенью стал студентом юридического факультета Петербургского университета. Но служба Фемиде слабо привлекала поэтически настроенного юношу. Вместо зубрёжки законов он читал стихи Бодлера и Вергилия, увлекался историей и театром. Спустя три года Блок бросил юриспруденцию и перевёлся на историко-филологический факультет, выбрав стезю литературы. Учёба давалась легко: Александр много читал, интересовался философией, мечтал о собственных книгах. Университетские коридоры свели его с начинающими литераторами – поэтом Сергеем Городецким и прозаиком Алексеем Ремизовым, с которыми Блок сдружился на почве любви к слову. В те же годы в круг его общения вошёл троюродный брат, священник Сергей Соловьёв – один из самых близких друзей его юности. Студенческие годы пришлись на расцвет русского символизма, и молодой Блок жадно впитывал новые эстетические идеи. В 1902 году в петербургском литературном салоне он познакомился с мэтрами этого направления – Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским, которые благосклонно приняли талантливого новичка. Вскоре один из лидеров символистов, Валерий Брюсов, опубликовал подборку стихов Блока в своем альманахе «Северные цветы» – это был первый настоящий успех начинающего поэта.

Лирика Прекрасной Дамы (1901–1904)

Ещё гимназистом Александр влюбился в Любовь Менделееву – дочь знаменитого химика. Долгие годы он боготворил эту девушку, видя в ней земное воплощение небесной Вечной Женственности. Его дневники начала века полны восторженных строк о «прекрасной Возлюбленной», а имя Любови он неизменно писал с заглавной буквы, как святое. Они выросли рядом – летние дачи их семей стояли по соседству – и подолгу общались на природе, гуляли, ставили домашние спектакли. В августе 1903 года Блок и Менделеева обвенчались в церкви села Тараканово под Москвой, неподалёку от Боблова. На их провинциальной свадьбе присутствовал сам Дмитрий Менделеев, благословивший дочь на брак с поэтом – хотя, как он признавался, «талант виден сразу, но непонятно, что он хочет сказать». Союз двух любящих сердец укрепил веру Блока в своё высокое предназначение. Он чувствовал себя рыцарем Прекрасной Дамы и стремился выразить в стихах её божественный образ. В эти годы рождаются проникновенные стихотворения, посвящённые Любови Дмитриевне, – циклы «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме» (1901–1904). Последний – более 140 стихотворений – сам Блок называл своей лучшей книгой. В них молодой поэт молится на возлюбленную, как на ангела: «Ты – мое солнце, мое небо, мое блаженство… Ты – Первая Моя Тайна и Последняя Моя Надежда. Моя жизнь вся принадлежит Тебе с начала и до конца», – писал он в письме невесте. В этих словах – вся беззаветная преданность Блока идеалу Прекрасной Дамы, которому он посвятил свою юность.

Однако жизнь внесла свои коррективы в этот почти мистический культ. Блок идеализировал супругу, но вскоре столкнулся с разочарованиями реальности. Молодые супруги были близки духовно, но в быту их ждало охлаждение. Александр по-прежнему ставил жену на пьедестал, избегая земной близости, тогда как Люба искала простого человеческого тепла. Блок часто бывал вне дома, ночи проводил за книгами или в литературных кружках, и Любовь Дмитриевна ощущала себя одинокой. Постепенно в их семье возникла трещина, через которую проникли посторонние увлечения. Блок, при всей любви к жене, не отказался от мимолётных романов – сначала с актрисой Натальей Волоховой, затем с оперной певицей Любовью Дельмас. Сама Любовь Дмитриевна, чтобы заглушить боль, тоже позволила себе увлечься другим мужчиной. Им оказался ближайший друг поэта, талантливый символист Андрей Белый. Белый был страстно влюблён в Менделееву, считая её живым воплощением блоковского идеала, однако она не отвечала ему взаимностью. Между двумя поэтами разгорелась сложная драма ревности и дружбы: они то ссорились и вызывали друг друга на дуэль, то мирились и восхищались талантами друг друга. Позже Блок отразил этот любовный треугольник в ироничной пьесе «Балаганчик» (1906), где вывел Белого под маской Арлекина. Несмотря на все бурные перипетии, брак Блока выдержал испытания: после Первой мировой войны супруги помирились, и последние годы жизни поэт был верен жене. Но романтическая эпоха Прекрасной Дамы в его творчестве завершилась. К середине 1900-х Александр ощутил, что небесный идеал недостижим, и всё острее всматривался в окружающую действительность – порой далёкую от мечты.

Серебряный век и зрелое творчество (1905–1916)

1905 год принёс первой революционной бурей беспокойство во все слои русского общества – и не мог не отразиться на Блоке. Он не участвовал в политических событиях напрямую, но душой остро почувствовал надлом старого мира. Розовые мечты сменились тревогой, в стихах зазвучали мотивы ветра перемен, метелей и грозной стихии. В 1906 году поэт создал одно из самых знаменитых своих произведений – стихотворение «Незнакомка», впоследствии ставшее хрестоматийным. В нём Блок изобразил мистический образ Прекрасной Дамы уже не на небесах, а в земной, даже прозаической обстановке – среди пьяных криков пригородного кабака весной на окраине Петербурга. Каждый вечер в час заката герой видит за окном ресторана таинственную даму в чёрной вуали – Незнакомку, чья красота пьянила и манила его. «Дыша духами и туманами, // Она садится у окна…» – эти знаменитые строки передают гипнотический образ загадочной гостьи из грёз. «Незнакомка» потрясла современников сочетанием бытовых картин и символистской тайны; в ней отразилась сама душа Серебряного века – тоска по идеалу среди пошлости повседневности.

В эти же годы Блок пробует себя в драматургии. В 1906–1908 он пишет символистские пьесы «Балаганчик», «Незнакомка» (одноимённая драма по мотивам стихотворения) и «Король на площади», полные таинственных аллегорий. Его произведения ставит молодой режиссёр Всеволод Мейерхольд, они идут на сценах петербургских театров, хотя порой сбивают публику с толку своей загадочностью. Блок становится признанным лидером второго поколения символистов. Его стихи и статьи печатают в лучших журналах модернистов – «Весы», «Золотое руно», «Аполлон». В 1908 выходит третий поэтический сборник Блока «Земля в стихах». Молодёжь зачитывается его мистической лирикой, видя в нём пророка новой красоты.

Но сам поэт переживает кризис веры. Постепенно его взгляды трезвеют, поэзия становится всё более земной. Блок начинает внимательнее вглядываться в современную ему Россию – не только любоваться её небесными далями, но и скорбеть о народной доле. В циклах стихов «Страшный мир» (1909) и «Родина» (1914) слышатся трагические ноты сострадания. 1909 год принёс Блоку два тяжёлых удара: умер его родной отец Александр Львович, а вскоре погиб приёмный сын (от скоротечного романа с актёром Давидовским у Любови Менделеевой был ребёнок). Потрясённые супруги вместе отправились за границу лечить душевные раны. Путешествие в Италию и Германию вернуло Блоку вкус к жизни. Он восхищался шедеврами итальянского Возрождения, бродил среди римских руин и нашёл вдохновение для нового цикла стихов – «Итальянские стихи». Вернувшись, поэт опубликовал их, и литературное сообщество отметило рост его мастерства: Блока приняли в элитарное «Общество ревнителей художественного слова» (известное как «Академия стиха»), созданное Вячеславом Ивановым. Среди членов этой «Академии» были Валерий Брюсов, Михаил Кузмин, Иннокентий Анненский – Блок оказался в первом ряду петербургской поэтической элиты.

В 1911 году Александр снова путешествовал по Европе – посетил Францию, Бельгию, Нидерланды. Париж его разочаровал: нравы французов показались поэту грубыми, он жаловался на грязь и скучал по родине. «Хочется вернуться в культурную страну – Россию», – писал Блок. На родине его ждали не только творческие успехи, но и новые встречи. В декабре 1913 года к нему в гости пришла молодая поэтесса Анна Ахматова – робкая и восторженная. Она принесла трёхтомник его сочинений, и Блок подписал ей каждый том, в последний вписав изящное посвящение-мадригал.

К этому времени Александр Блок был общепризнанным классиком новой поэзии. Высокий, голубоглазый, с тонкими чертами лица, он казался современникам таинственным гением. Его называли «Пушкиным XX века», при жизни почти обожествляли. Однако сам поэт отнюдь не почивал на лаврах – приближалась великая смута, которая изменила всю его жизнь. В 1914 году началась Первая мировая война. Блока не взяли на фронт по состоянию здоровья, но в 1916-м призвали на тыловую службу: поэт отправился в инженерную дружину Земского союза, строить военные укрепления в белорусских болотах. В письмах из армии он предстаёт усталым и огрубевшим солдатом: «Я озверел, полдня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом – выпиваем самовары чаю, ругаем начальство…» – сообщал Блок с горькой иронией. Солдатский быт тяготил утончённого поэта: дни напролёт в холодной избе, вокруг – только грязь, свиньи да гуси, и никакого просвета. Эта прелюдия к грядущим потрясениям подточила здоровье Блока и подготовила его душу к взрыву новых стихов – совсем иных, чем прежние.

Революция и поэма «Двенадцать» (1917–1918)

Революционный 1917 год Блок встретил с тревогой и надеждой. Февральскую буржуазную революцию он воспринял настороженно, с «двойственным чувством». От приглашений эмигрировать отказался – решил, что его место со своей страной в трудный час. А вот Октябрьский переворот принял восторженно – не столько политически, сколько как стихийный бунт духа. Казалось, сбываются его давние предчувствия о «мировой гармонии через мировую катастрофу». Блок писал, что в раскатах выстрелов и песнях толпы слышит «музыку революции». Чтобы быть полезным новой России, поэт пошёл работать в Чрезвычайную следственную комиссию – орган, который расследовал преступления свергнутого царского режима. Там он занимал должность редактора, разбирал документы старых министров и генералов, вглядываясь в бездну истории, что разворачивалась на глазах.

В эти месяцы Блок пережил краткий, но мощный творческий подъём. Всего за несколько январских дней 1918 года им были написаны подряд два гениальных произведения – стихотворение «Скифы» и поэма «Двенадцать». В них отразилась его душевная буря. В поэме «Двенадцать» Блок попытался передать раскалённый дух петербургских улиц первых послереволюционных дней – то самое ощущение хаоса и обновления. Поэма рассказывает о шайке из двенадцати красногвардейцев, шагающих по зимнему городу и сметающих всё на своём пути. Они — новые апостолы революции, несущие вперёд разрушение во имя будущего. Финал поэмы потряс всех: впереди марширующих красноармейцев, в снежной метели, возникает таинственный лидер – Иисус Христос в белом венце из роз. Так Блок соединил, казалось бы, несоединимое: евангельский образ Спасителя и грубый солдатский быт, святость и богохульство.

Поэма «Двенадцать» сразу вызвала бурю споров. Она была опубликована в марте 1918 года и расколола даже поклонников поэта. Левая молодёжь встретила её на ура – Анатолий Луначарский и другие большевики сочли Блока «своим» певцом революции. Но большинство прежних соратников по Серебряному веку были шокированы. Многие восприняли появление Христа в хвосте красногвардейского патруля как кощунство. По петроградским салонам поползли слухи, будто Блок сошёл с ума или продал душу дьяволу. Друзья-литераторы один за другим отворачивались от него. Зинаида Гиппиус порвала с Блоком всяческие отношения. Поэтесса Ахматова демонстративно отказывалась участвовать в вечерах, где собирались читать «Двенадцать». На одном митинге, когда Блок вышел к публике, возмущённая интеллигентская публика кричала ему: «Изменник!». Особенно тяжело ранил поэта выпад его давнего приятеля Николая Гумилёва. Тот едко заметил, что Блок своей поэмой «послужил делу Антихриста», что «вторично распял Христа и ещё раз расстрелял государя». В белогвардейских кругах Блока и вовсе сочли преступником: адмирал Колчак позднее говорил, что при победе над большевиками «придётся повесить» и Блока, несмотря на его талант.

Сам Александр отходил от потрясения и лавины нападок тяжело. Ему пришлось публично объяснять замысел поэмы, которую, по его словам, он написал словно в лихорадке. «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг… Сегодня я – гений», – записывал он в дневнике в январе 1918-го. Образ Христа явился ему не сразу, а как бы помимо воли: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос?.. К сожалению, Христос», – признавался поэт. Но оправдания мало помогли: у Блока началась затяжная депрессия. Его больше не радовала ни революция, ни искусство. Он видел, как стихия народного бунта превращается в бессмысленное насилие и хаос. «Я задыхаюсь… Мировая революция превращается в мировую грудную жабу!» – горько говорил он художнику Юрию Анненкову. После яростного творческого всплеска начала 1918 года Блок замолчал. Он перестал писать стихи – словно иссякла внутренняя музыка. К концу Гражданской войны когда-то торжествующий певец революции почувствовал лишь опустошение и боль.

Последние годы (1918–1921)

После «Двенадцати» Александр Блок не создал больше ни одной значительной поэмы. Да и лирические стихи рождались всё реже – он как будто утратил дар петь. В письмах тех лет поэт признаётся, что переживает глубокий кризис: «Почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах…». Он по-прежнему пытался быть полезным родине: работал в издательстве «Всемирная литература», готовил переиздание своих сочинений, выступал с лекциями о поэзии. Но сердце его холодело. Ушли в прошлое вдохновенные видения юности; мир вокруг казался Блоку мрачным и жестоким. К тому же тяжёлое время – разруха и голод – постепенно подрывало его здоровье. Зимой 1919 года поэт пережил короткий арест (его приняли за сочувствующего эсерам, но по ходатайству Луначарского скоро освободили). Блок много работал, участвовал в комиссиях по театральным делам, читал доклады в Вольной философской ассоциации, однако душевные силы таяли. В холодном и голодном Петрограде у него развилась тяжёлая астма, началась цинга. Дни и ночи на чердаке без отопления, скудное питание – всё это привело к нервному истощению.

Последней вспышкой его творческой активности стало выступление на публичном вечере памяти Пушкина 9 февраля 1921 года. Блок произнёс речь «О назначении поэта», где с трагической откровенностью говорил о миссии художника в страшные времена. Многие слушатели (среди них Анна Ахматова) запомнили горькие слова Блока о том, что поэт – это голос правды, который не должен умолкать, даже если мир рушится. Казалось, в этот вечер Александр Александрович подвёл черту под своим путём. После выступления он почувствовал себя совсем плохо. Болезнь стремительно прогрессировала – врачи подозревали воспаление сердца и нервное расстройство. Весной 1921 года друзья забили тревогу: поэту становилось хуже с каждым днём, он буквально угасал на глазах. Блок потерял сон, почти не ел, его преследовали видения. Единственным спасением выглядело срочное лечение за границей, где были лучшие клиники. Сам поэт умолял власти отпустить его: писал заявления, просил визу для выезда в Финляндию. Началась бюрократическая волокита – время уходило, а разрешения всё не было. Знаменитый Максим Горький лично вступился за Блока: 29 мая 1921 года он направил письмо Луначарскому, требуя немедленно выпустить больного за границу. Чиновники тянули: лишь 23 июля удалось получить подписи под документами на выезд. Пока шли согласования, Блок впал в отчаяние. 18 июня он, предчувствуя конец, сжёг часть своих архивов, расставаясь с прошлым. 3 июля уничтожил несколько записных книжек – вероятно, дневников, где были запечатлены его сокровенные мысли. Когда наконец пришло официальное разрешение, было уже поздно. Тяжело больного поэта не успели вывезти. 7 августа 1921 года Александр Блок скончался у себя на квартире в Петрограде, на пороге 41-го года жизни.

Похороны превратились в грандиозное прощание Серебряного века с одним из своих гениев – несмотря на опасное время, проводить Блока в последний путь пришли сотни людей, от старых друзей-символистов до простых рабочих. Гроб с телом поэта отвезли на Смоленское кладбище и там предали земле. Любимая жена Любовь Дмитриевна была рядом до конца. По неподтверждённой легенде, в предсмертном бреду Блок попросил её уничтожить все экземпляры «Двенадцати», словно каясь за своё революционное вдохновение. Но его последнее стихотворение – обращение «Пушкинскому Дому» – дышало уже тихой примирённостью. «Музыка умерла», – печально сказал он незадолго до смерти. С уходом Александра Блока завершилась целая эпоха русской поэзии.

Наследие

Значение Александра Блока для русской литературы ХХ века невозможно переоценить. Его современники прозвали поэта «Пушкиным своего времени», а критики отмечали, что он стал крупнейшей поэтической фигурой Серебряного века. Блок был не только ярчайшим представителем русского символизма, но и во многом перерос рамки этого направления. В своих стихах он создал образы, вошедшие в культурный код целого поколения – Прекрасная Дама и Незнакомка, страшный мир и возмездие. Поэзия Блока оказала огромное влияние на последующую литературу. Поэма «Двенадцать» открыла путь новаторским произведениям о революции и стала центральным текстом советского периода. Лирика же Блока – от ранних символистских мистерий до поздних гражданских мотивов – вдохновляла многих поэтов ХХ века. Марина Цветаева, Осип Мандельштам, Борис Пастернак и другие мастера признавали духовное родство с поэтом. Стихи Александра Блока входят в школьную программу, его строки о любви и родине знают наизусть и спустя сто лет.

Блок прожил короткую, яркую и трагическую жизнь, став символом своего времени. В нём соединились тонкий лиризм и гражданская страстность, романтическая мечта и суровая реальность. Он искал абсолют в любви и революции – и ни там, ни там не нашёл окончательного ответа, но подарил потомкам бесценные художественные откровения. Александр Блок вошёл в историю как голос русской интеллигенции на переломе эпох, как поэт, сумевший прекрасным словом выразить душу России – в счастье, в страдании и в надежде. Его наследие продолжает жить, волнуя сердца новых поколений читателей.